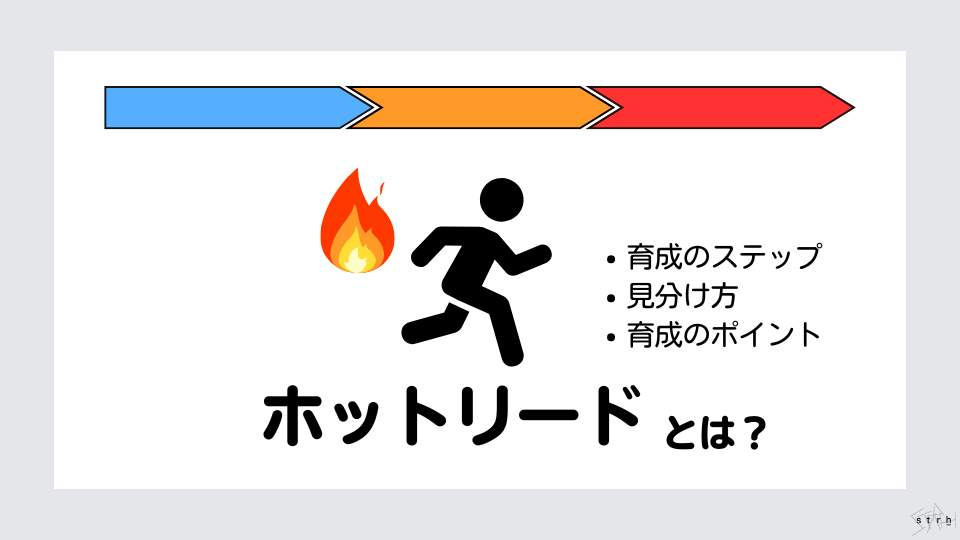

ホットリードとは?定義や育成手順、見分け方や育成のポイントまで解説

この記事でわかること

- ホットリード、ウォームリード、コールドリードの違い

- ホットリードを育成する具体的なステップ

- ホットリードを見分けるためのスコアリングの方法、スコアリングにおけるポイント

- ホットリード育成におけるポイント

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

- ホットリードとは何か知りたい

- ホットリードとコールドリードの違いを知りたい

- ホットリードを育成する方法を知りたい

この記事は上記のような方に向けて、ホットリードの概要やコールドリードなどとの違いを踏まえつつ、育成メリットや手順、ポイントを分かりやすく解説します。

ホットリードの定義の仕方や見分け方もご紹介していますので、ぜひ最後までご確認ください。

BtoBマーケティングについての基本知識や進め方などについては是非こちらの記事もご参照ください。

参照:BtoBマーケティングとは?戦略の立て方やそのプロセス、成功事例までプロが解説

目次

1.ホットリードの概要

まずはホットリードの概要として、意味やコールドリードなどとの違いについてご紹介します。

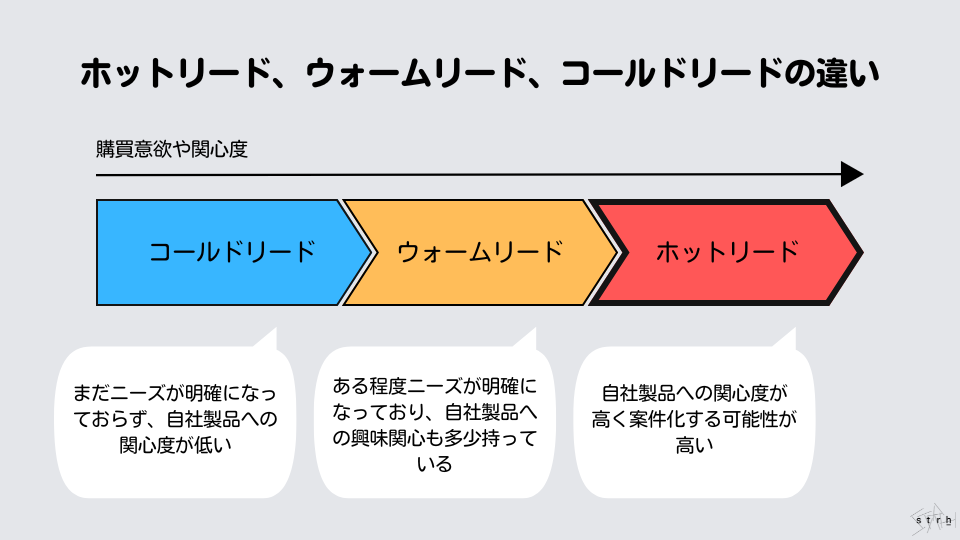

ホットリードとは

ホットリードは「Hot(熱い)」という言葉が付いているように、自社製品・サービスへの関心度が高く、案件化する可能性が高い見込み顧客のことを指します。

そもそもリードとはマーケティング業界で見込み顧客を指す言葉ですが、一口にリードと言っても接点を持った時点での購買意欲はそれぞれ異なります。

そのため購買意欲や関心度などに応じて、いくつかに分類されており、そのなかでも最も購買意欲の高いリードをホットリードと呼んでいるのです。

コールドリードとの違い

コールドリードは「Cold(冷たい)」とあるように、自社製品・サービスへの関心度も低く、ニーズもまだ明確になっていない見込み顧客のことを指します。

購買や契約に至るまで最も時間がかかることから、ホットリードとは対極に位置したリードと言えるでしょう。

マーケティング活動で獲得する見込み顧客のリードの多くはコールドリードとなります。

ウォームリードとの違い

ウォームリードは、ある程度ニーズが明確になっており、自社製品・サービスへの興味関心も多少持っている見込み顧客を指します。

ホットリードとコールドリードの間に位置していることから、「Warm(温かい)」という言葉が付いているのです。

ホットリードは育てて獲得する

ホットリードは案件化の確度が高いため、できれば優先的に確保したいところですが、そう簡単に獲得できるものではありません。

先述のとおり、マーケティング活動を通じて接点を持つ見込み顧客の多くはコールドリード、良くてもウォームリードとなります。

そのため基本的にはコールドリードやウォームリードに対して中長期的にアプローチをかけ、購買意欲を高めることで、ホットリード化させることになるのです。

このコールドリードやウォームリードをホットリードへと育成するプロセスを「リードナーチャリング」と呼びます。

参照:リードナーチャリングとは?意味やメリット、進め方と手法までプロが徹底解説

2.ホットリードへと育成するメリット

ここでホットリードへと育成するメリットについて確認しておきましょう。

メリット①:営業活動の効率化

一つ目のメリットは営業活動の効率化です。

獲得した見込み顧客をそのまま営業部門へと引き継いでしまうと、商談設定まで時間のかかる見込み顧客も含まれたり、商談を実施しても契約には至らなかったりと、無駄が生じてしまいます。

その点、ホットリードに育成してから営業部門へと引き継ぐことで、結果に繋がりにくい顧客にリソースを割くことを防止できます。

商談設定確率を高められることは勿論、購買に繋がる質の高い商談を実施できるのです。

メリット②:営業コストの最適化

次に挙げられるメリットは、営業コストの最適化です。

ホットリードの育成に取り組むことで、営業部門は質の高い見込み顧客に絞ってアプローチできます。

そのため、購買や契約に繋がる可能性の低い見込み顧客に対して、リソースや工数を割く必要がなくなると言えるでしょう。

結果として、顧客獲得当たりの営業コスト(人件費や時間など)を最適化でき、利益構造の改善にも繋げることができるのです。

ホットリード育成のデメリットは?

ここまでホットリード育成のメリットをご紹介してきましたが、デメリットがないわけではありません。

ホットリードを育成するには様々な施策を展開する必要があるため、これらの施策を実施する運用体制の構築は勿論、定期的なアプローチのための工数もかかります。

またリードによってホットリード化するまでの時間も異なり、場合によっては数カ月以上かかるケースもあるのです。

このようにホットリード育成の取り組みは、成果に繋がるまでに多大な時間や工数がかかる点は留意しておきましょう。

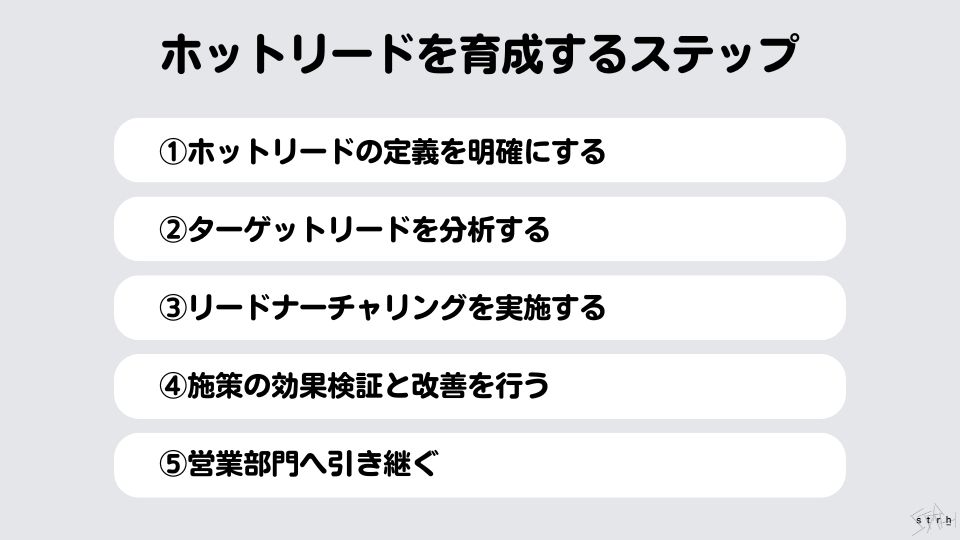

3.ホットリードを育成するステップ

続いてホットリードへと育成するためのステップをご紹介します。

ステップ①:ホットリードの定義を明確にする

ホットリードを育成する際、まずすべきことはホットリードの定義を明確にするという点です。

ホットリードの定義が曖昧な状態では、営業部門に引き継ぐタイミングも、マーケティング担当者それぞれの個人的な判断に委ねることになります。

こうなると、実際はウォームリードにも関わらずホットリードとして認識してしまったり、ホットリード化しているのに引き継ぐタイミングを見誤ったりしてしまうでしょう。

上記のような事態を避けるためにも、まずはホットリードの定義を明確にし、育成における目標として指標を定めておく必要があるのです。

ここで決めたホットリードの定義についてはマーケティング・営業部門の関係者で共有し、共通認識を持っておくべきと言えるでしょう。

ホットリードを定義する方法

ここで補足としてホットリードを定義する方法についてご紹介します。

ホットリードを定義するには、自社の製品・サービスの特徴などを踏まえ、どういった属性を持ち、どういった行動を取った見込み顧客を、ホットリードと判断するのかを検討する必要があります。

過去のマーケティングや営業活動で蓄積されたデータや、実際の成果などを参考にしながら、案件化しやすい顧客の属性や特徴、共通点を割り出しましょう。

それらの特徴や共通点を集約し、ホットリードの定義として活用します。

ステップ②:ターゲットリードの分析

続いて、ホットリードとなり得るターゲット顧客について、具体的なニーズや悩みなどを分析することになるでしょう。

ターゲット顧客を深く分析するには、ペルソナとカスタマージャーニーの策定が肝となります。

ペルソナとはターゲット顧客の具体的な人物像であり、年齢や性別といった基本的な情報に加え、価値観や抱えている課題、趣味や志向などを含めて策定します。

このペルソナをベースに、各購買プロセス(認知⇒興味関心⇒比較検討⇒購買)において、どのようなニーズや悩みごとがあるのかを整理したカスタマージャーニーを作り、分析すると良いでしょう。

ステップ③:リードナーチャリングの実施

ターゲットリードのニーズ分析したあとは、リードナーチャリングに取り組みます。

各リードの状況に応じて適切なアプローチを実施し、ホットリードへと育成していきます。

コールドリードに対しては、いきなり自社製品・サービスの案内をしても逆に敬遠されてしまうため、役立つ情報を中心に提供し、徐々に興味度を高めていくことになるでしょう。

その一方ウォームリードには、製品・サービスに関する情報も提供しながら、他社製品・サービスとの違いを明確にしたコンテンツなども訴求し、購買意欲を高めていきます。

ステップ④:施策の効果検証と改善

次に行うべきは施策の効果検証と改善です。

リードナーチャリングを実施しても、リードによって購買意欲の高まり方は異なり、ホットリード化するまでの期間も異なります。

そのためリードナーチャリングの取り組みを実施しながら、定期的に効果を検証し、各リードの状況を見極めなければなりません。

その上で各施策の調整や改善、追加アプローチなどを行い、ホットリード化を促進していくことになるでしょう。

ステップ⑤:営業部門への引き継ぎ

リードナーチャリングによってあらかじめ定義したホットリードの要件を満たした見込み顧客は、営業部門へと引き継ぎます。

その後営業部門により、商談設定などのアプローチが行われることになるでしょう。

引き継いだ後は、営業部門から商談の内容やリードの質などをフィードバックしてもらうことで、リードナーチャリング施策の改善に繋げることができます。

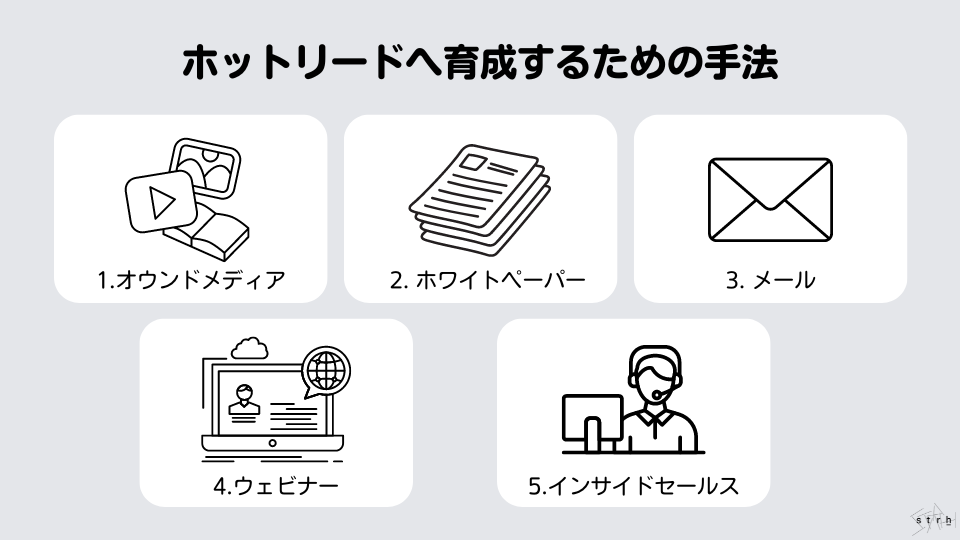

4.ホットリードへ育成するための手法

ホットリードへの育成ステップをご確認いただいたところで、リードナーチャリングに用いられる代表的な育成手法をご紹介します。

育成手法①:オウンドメディアによるコンテンツ提供

育成手法としてまず挙げられるのは、オウンドメディアによるコンテンツ提供です。

ビジネスブログなどのオウンドメディアを運用し、自社製品・サービスに関連しつつも、見込み顧客にとって役立つ情報を提供することで、ニーズが顕在化していない層の興味度を高めていくことができます。

また自社製品・サービスの導入事例を紹介するコンテンツを用意することで、ウォームリードやホットリードに対するアプローチもできるため、汎用性の高い手法と言えるでしょう。

参照:オウンドメディアとは?意味やメリット、立ち上げの手順まで簡単解説

育成手法②:ホワイトペーパー

次にご紹介するのは、ホワイトペーパーです。

ホワイトペーパーは、ビジネスブログで提供するコンテンツより、専門的かつボリュームの多い資料であり、多くはダウンロードコンテンツとして提供します。

そのためオウンドメディアを読んだリードに、次のステップとして提供することで、効率的に育成を進められるのです。

またその内容から、既にニーズが顕在化しているウォームリードやホットリードを獲得しやすいという点も見逃せません。

ホワイトペーパーはダウンロードコンテンツとしてだけでなく、SNSコンテンツや営業資料などとしても活用できるため、リードナーチャリングの幅広いシーンで活躍するでしょう。

参照:ホワイトペーパーとは?効果やメリット、作り方までまとめて解説【事例付き】

育成手法③:メールコンテンツの配信

続いて挙げられる手法はメールコンテンツの配信です。

メールコンテンツには大きく「メールマガジン」と「ステップメール」があります。

メールマガジンは、顧客に役立つ情報や製品・サービスに関するお知らせなどを定期的に配信することで、顧客接点を維持しつつ、購買意欲の促進を狙うことが可能です。

ステップメールは資料請求などの特定アクションを起こした見込み顧客に対して、あらかじめ決めたシナリオに基づきメールを配信できます。

これらのメールコンテンツはMA(マーケティングオートメーション)などを活用することで、自動配信できるため、効率の良いリードナーチャリングを実現できるでしょう。

参照:【マーケ担当者必読】メールマーケティングとは?メルマガとの違い、メリット・デメリット、具体的な手法等について解説

育成手法④:ウェビナー開催

ウェビナー開催も効果的なリードナーチャリングの手法となります。

ウェビナーは見込み顧客の抱えている課題にフォーカスして開催することで、ウォームリードやホットリードを獲得できる可能性が高い手法です。

特に他の手法とは異なり対面で見込み顧客とコンタクトが図れるため、状況をタイムリーに判断しながら、その場で購買意欲を高めるようなアプローチができる点も強みと言えます。

また開催したウェビナーを録画し、オウンドメディアや動画配信ツールなどを用いて提供することで、コールドリードへのアプローチにも利用できるでしょう。

参照:ウェビナーとは?メリットや開催ステップ、おすすめ配信ツールをご紹介

育成手法⑤:インサイドセールスの導入

手法の最後にご紹介するのは、インサイドセールスの導入です。

インサイドセールスとは、メールや電話、Web面談システムなどを活用して遠隔でアプローチする営業職を指します。

マーケティング部門と営業部門の中間的な役割を担い、マーケティング部門が獲得した見込み顧客を適切にフォローアップしながら、商談化を目指します。

インサイドセールスを設置することで、オウンドメディアコンテンツやホワイトペーパーなどのコンテンツも、こちらから能動的に案内できるため、リードナーチャリングの効果を底上げできるでしょう。

5.ホットリードを見分けるための方法

ホットリードへと育成した後、営業部門へ引き継ぐには、適切にホットリードを見分ける必要があります。

ここからはホットリードを見分けるための方法として、スコアリングについて確認していきましょう。

ホットリードはスコアリングで見分ける

スコアリングとは、見込み顧客の属性や行動にスコアを付与し、そのスコアの合計値で購買意欲や確度を可視化する手法です。

例えば以下のような属性や行動がスコア化されます。

| 属性スコア | 行動スコア |

|---|---|

| ・業界 ・職種 ・企業の規模 ・売上 ・上場の有無 ・所在地 ・担当者の役職 ex | ・オウンドメディアへの訪問 ・記事コンテンツの閲覧 ・メールの開封やクリック ・ホワイトペーパーのダウンロード ・ウェビナーの申し込みや参加 ・資料請求 ex |

これらの要素にスコアを付与し、合計スコアに応じて「0〜40:コールドリード」「41〜70:ウォームリード」「71〜:ホットリード」といったようにリードを分類するのです。

スコアリングの方法

スコアリングでは、ホットリードの定義や購買への影響度などを踏まえ、各属性や行動に対して適切なスコアを付与しなければなりません。

例えば担当者の役職に付与するスコアは、役職者(決裁者)ほど高いスコアを付与します。

また、オウンドメディアへの訪問よりも、ホワイトペーパーのダウンロードや資料請求の方が購買への影響度が高いと考えられるため、その分高いスコアを付与することになるのです。

スコアを付与した後は、見込み顧客の属性や行動データを分析し、各リードのスコア状況をモニタリングしつつ、ホットリード化したかどうかを判断することになるでしょう。

スコアリングを精度高く行うには?

スコアリングはホットリードを見分ける上で有効な手法ですが、アナログに実施するのは難しいと言えます。

顧客に関する行動データなどを的確に収集し、スコアを正確に把握するには、MA(マーケティングオートメーション)が欠かせないのです。

MAは顧客情報を適切に管理しながら、顧客に関する行動データ(ページ閲覧やメール開封率など)も収集できます。

これらの機能を活用することで、精度の高いスコアリングを実施でき、ホットリードを効率的に見分けることができるでしょう。

スコアリングのポイント

スコアリングを行う場合、以下の点を押さえて実施しましょう。

- ビジネスモデルや見込み顧客にあった適切なスコアを設定する

- 営業部門の意見をしっかりと取り入れる

- スコアの調整を定期的に行う

またスコアの合計点だけに固執せずに、内訳にも注目すべきと言えます。

たとえスコアが高くなったとしても、安易にホットリードと考えるのは危険です。

その内訳が「オウンドメディアのコンテンツ閲覧」など、購買への影響度が低いスコアが積み重なっただけであった場合、実態はホットリードとは言えません。

そのためスコアを基準としつつも、内訳も見ながら柔軟に判断することで、精度の高いスコアリングを実現できるのです。

参照:スコアリングとは?BtoBマーケティングにおけるリードスコアリングのポイントについて解説

6.ホットリード育成におけるポイント

最後にホットリード育成におけるポイントをご紹介します。

ポイント①:見込み顧客に関する情報を管理・分析する

一つ目のポイントは、見込み顧客に関する情報を管理・分析するという点です。

ホットリードを育成するには、まず見込み顧客に関する情報を適切に収集・管理した上で、定期的に分析し、その状況やニーズを見極める必要があります。

これらの分析を通じて得た示唆を基に、各見込み顧客に最適化されたリードナーチャリングのアプローチを企画・実施して、はじめて購買意欲を高めることができるのです。

ポイント②:ホットリードの定義を定期的に見直す

次に挙げられるのは、ホットリードの定義を定期的に見直すという点です。

最初に決めたホットリードの定義は、これまでの活動データなどを基に仮説で構築しているだけにすぎず、実態とは違う点も含まれている可能性があります。

そのためリードナーチャリングの効果や営業部門からのフィードバックなども踏まえ、定期的に見直していきましょう。

定期的な見直しを怠らずに取り組むことで、ホットリードの定義の精度を高めることができます。

ポイント③:営業部門と連携できる体制を構築しておく

営業部門と連携できる体制を構築しておくことも、重要なポイントです。

ホットリードを引き継いだ営業部門が質の高い商談をするためには、どういったアプローチをしてきたかなど、該当リードに関する情報を適切に引き継ぐ必要があります。

そのためホットリード育成に取り組む際は、営業とマーケティング部門が密に連携を取れるように関係性や体制を構築しておきましょう。

ポイント④:マーケティングコンサルティングを活用する

ポイントの最後に挙げられるのは、マーケティングコンサルティングを活用するという点です。

ホットリードを見極めるにはスコアリングを行う必要がありますが、効果的なスコアリングを行うには、適切なスコア設計やMAを使いこなすといったスキルや知見が必要となります。

そういったノウハウが不足している場合、自社だけでスコアリングに取り組んでも、ホットリードを見極められない可能性があるのです。

その点マーケティングコンサルティングサービスを活用することで、ノウハウ不足を補い、しっかりと成果に繋がるスコアリングやホットリードの育成を実現できるでしょう。

参照:マーケティングコンサルティングとは?メリットや選び方、おすすめの会社まで紹介

7.まとめ

今回はホットリードをテーマに概要や育成するメリット、育成手順や具体的な手法などをご紹介してきましたが、いかがでしたか。

現代は見込み顧客を獲得する手段は多様化し、獲得した手段によって購買意欲や状況が大きく異なることも少なくありません。

そのため企業は各見込み顧客の状況を踏まえたアプローチを行い、ホットリードへと育成していくことが求められます。

ぜひこの記事を参考に、ホットリードの育成や見極めに取り組んでいただければ幸いです。

ストラでは、ホットリードへの育成をはじめとした、マーケティングの戦略策定からオペレーション・施策実行支援までワンストップでご支援しております。BtoBマーケティングに関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。

また、ストラのBtoBマーケティング戦略策定支援やBtoBマーケティング伴走支援、データ分析支援について、さらに詳しく知りたい方はこちらのページで紹介しています。

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

大学卒業後、株式会社TBI JAPANに入社。株式会社Paykeに取締役として出向し訪日旅行者向けモバイルアプリ及び製造小売り向けSaaSプロダクトの立ち上げを行う。

アクセンチュア株式会社では大手メディア・総合人材企業のセールス・マーケティング領域の戦略策定や業務改革、SFA・MAツール等の導入及び活用支援業務に従事。

株式会社Paykeに再入社し約10億円の資金調達を行いビジネスサイドを管掌した後、Strh株式会社を設立し代表取締役に就任。

▼保有資格

Salesforce認定アドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

Salesforce認定Data Cloudコンサルタント