リードクオリフィケーションとは?MA未導入でも実践できるBtoBマーケティング施策の進め方と失敗しない導線設計

この記事でわかること

- リードクオリフィケーションとは

- リードクオリフィケーションのほかの施策との関係性

- リードクオリフィケーションの進め方、設計方法

- リードクオリフィケーションの事例

- リードクオリフィケーションのよくある失敗と対処法

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

マーケティングについてのお困りごとはプロにご相談ください

- 見込み顧客へのアプローチは行っているが、商談や成約に結びつかず課題を感じている

- 少人数でも成果を上げられる、無駄のない営業体制を構築したい

- 費用対効果を重視しながら、売上の最大化を目指したい

「MA(マーケティングオートメーション)を導入したけどいまいち成果が出ない」「ホットリードの判断が曖昧で営業に渡しても受注につながらない」そんな悩みを抱えていませんか?BtoBマーケティングにおいて見込み顧客の質を見極めるプロセスである「リードクオリフィケーション」は、営業との連携強化や施策全体の生産性向上に直結する重要な取り組みです。

本記事では、マーケティング施策の要として注目されるリードクオリフィケーションについて、基礎知識から実務への落とし込み方まで、ツール未導入の企業でも再現できる形で解説します。また失敗しがちな落とし穴とその対策、実際のMAツールを活用した事例も紹介しています。

参考:マーケティングオートメーション(MA)とは?機能や選び方、おすすめツールまで紹介

リードクオリフィケーションとは

BtoBマーケティングにおいて、獲得したリードをただ集めるだけでは成果にはつながりません。商談化や受注に結びつけるためには、リードの「質」を見極め適切なタイミングで営業に引き渡すプロセス設計が不可欠です。そこで重要な役割を果たすのが「リードクオリフィケーション」です。

この章では、リードクオリフィケーションとは何かを他のマーケティング施策との関係性に触れながら紹介します。また、なぜこのプロセスが営業成果や施策全体の歩留まりに大きな影響を与えるのかを解説します。

リードクオリフィケーションの定義と目的

リードクオリフィケーションとは、獲得したリード(見込み顧客)の中から営業に引き渡すべき「質の高いリード=ホットリード」を選別するプロセスを指します。単なるスクリーニング作業ではなく、購買意欲やニーズの成熟度を多角的に判断するための橋渡しとしてマーケティングと営業の間に位置する重要な機能です。

リードジェネレーションからナーチャリング、クオリフィケーションの流れ

リードクオリフィケーションを正しく機能させるためには、それ以前のプロセスであるリードジェネレーションとリードナーチャリングとの関係性を理解しておく必要があります。これら3つの活動はそれぞれ独立しているのではなく、購買に至るまでのマーケティング活動の一連の流れを構築する関係にあります。

リードジェネレーションは、Web広告やオウンドメディア、展示会、ホワイトペーパーなどを通じて見込み顧客の情報を獲得する活動です。まだ自社の商品・サービスを深く知らない顧客との最初の接点を創出するフェーズであり、主にリード数や獲得単価(CPA)をKPIとして評価されます。

リードナーチャリングは、ジェネレーションによって獲得した見込み顧客に対して継続的な情報提供や関係構築を行うプロセスです。メールマーケティングやセミナー、Webコンテンツ配信などを活用し、リードの購買意欲を段階的に高めることが目的です。この段階では開封率やクリック率、資料ダウンロード数などの行動指標がKPIとなります。

このようにリードジェネレーションで数を集め、ナーチャリングでタイミングを捉え、クオリフィケーションで成果に変えます。この3段階が循環的に機能することでBtoBマーケティングは成果の出る仕組みとして確立されます。

いずれか一つでも欠けてしまうと商談化や受注に至る確率は大きく低下するため、各施策がどうつながり、どのタイミングで次のアクションを起こすべきかを一貫して設計することが極めて重要です。

参照:リードジェネレーションとは?意味やフロー、具体的な手法まで詳しく解説

参照:リードナーチャリングとは?意味やメリット、進め方と手法までプロが徹底解説

なぜリードクオリフィケーションが必要とされるのか

多くの企業で「マーケティングはリードを集めるが、その後商談や受注に繋がらない」といった課題が挙げられます。実際、営業からは「スコア70点のリードって聞いてたのに、温度感ゼロ…」という声が上がることも少なくありません。

これは営業に渡されるリードの質がバラバラで、現場が混乱してしまうことが主な原因です。こういった状況を避けるために、リードクオリフィケーションをすることで以下のようなメリットが得られます。

- 営業部門の効率化:ホットリードのみに集中できるため、提案の精度と商談数が上がる

- 歩留まりの改善:案件化率・受注率が向上し、リード獲得コストの回収効率が上がる

- マーケティング施策の可視化:どのチャネル・施策が商談・受注につながったかを分析可能になる

さらに「営業はもっと温度感の高い情報が欲しい」「このリード、過去に何を見てたの?」といった現場のリアルな声に応える設計を組み込むことで、マーケティングと営業の信頼関係も強化されます。

リードクオリフィケーションの全体プロセスとステップ

リードクオリフィケーションは単なる一施策ではなく、マーケティングと営業をつなぐ戦略的プロセスです。場当たり的に「反応があったリードを営業にパスする」といった対応では施策全体の成果にはつながりません。

本章ではリードクオリフィケーションを実行するための5つのステップを紹介します。各ステップにおいて検討すべき視点や実務での設計例を提示し、自社施策に取り入れられるように解説していきます。

①見込み顧客のセグメンテーション

リードクオリフィケーションの出発点は「どのような見込み顧客を対象とするか」の明確化です。単に業界や企業規模で分けるのではなく、営業成果に結びつきやすい切り口で分類することが求められます。

参照:顧客セグメントとは?作り方や活用の流れ、成功事例を分かりやすく解説

参照:現場でも混同しがちなセグメンテーションとターゲティングの違いとは?

セグメンテーション設計に必要な視点

セグメンテーションを精緻に行うためには、以下のような複数の切り口を組み合わせて検討することが有効です。

・デモグラフィック変数(人口動態属性)

→年齢や年代、性別、世帯構成、所得、職業、宗教、国籍など

・ジオグラフィック変数(地理的属性)

→顧客の居住する国や地域のほか、都市の規模、人口密度、気候など

・サイコグラフィック変数(心理的属性)

→社会的階層やライフスタイル、パーソナリティ、価値観、購買動機など

・ビヘイビアル変数(行動属性)

→購買状況やwebサイトへのアクセス回数・頻度、利用率、継続率、利用者のタイプ(利用中、過去に利用した、利用したことがないなど)、ロイヤリティ、購買意向など

こうした視点を踏まえることで属性や行動の傾向からホットリードを抽出しやすくなります。

セグメンテーションの事例

【ハウス食品のウコンの力の事例】

レトルトカレーなどの食品メーカーとして一定の市場シェアを獲得していた同社は、当時、消費低迷による低価格業態の台頭や、産地偽装問題など食品メーカー自体への逆風も強まるなか、安売りせず販売できる新商品の開発に注力していました。

そこで同社が着目したのが「定期的に飲酒をする習慣がある人」「継続的に栄養ドリンクを飲む人」「アルコールによる肝機能低下を心配する人」「理由があれば価格が高くても購入する人」といった、ビヘイビアル的セグメンテーションであり、その商品要素としての「ウコン」でした。

ウコンという素材はこれまでのカレー製造においてノウハウがあり、加工技術という優位性を持っていた同社は、臨床試験の結果とともに飲みやすさにも重きを置いた商品仕様に仕立てて「ウコンの力」を市場に投入しました。

結果、潜在需要を顕在化させることに成功し、更に飲酒機会が多い層を想定顧客に設定したことで、飲酒機会が生じるたびに「ウコンの力」の飲用意欲が高まり、継続購入が行われたことで新しい市場の創造につながりました。

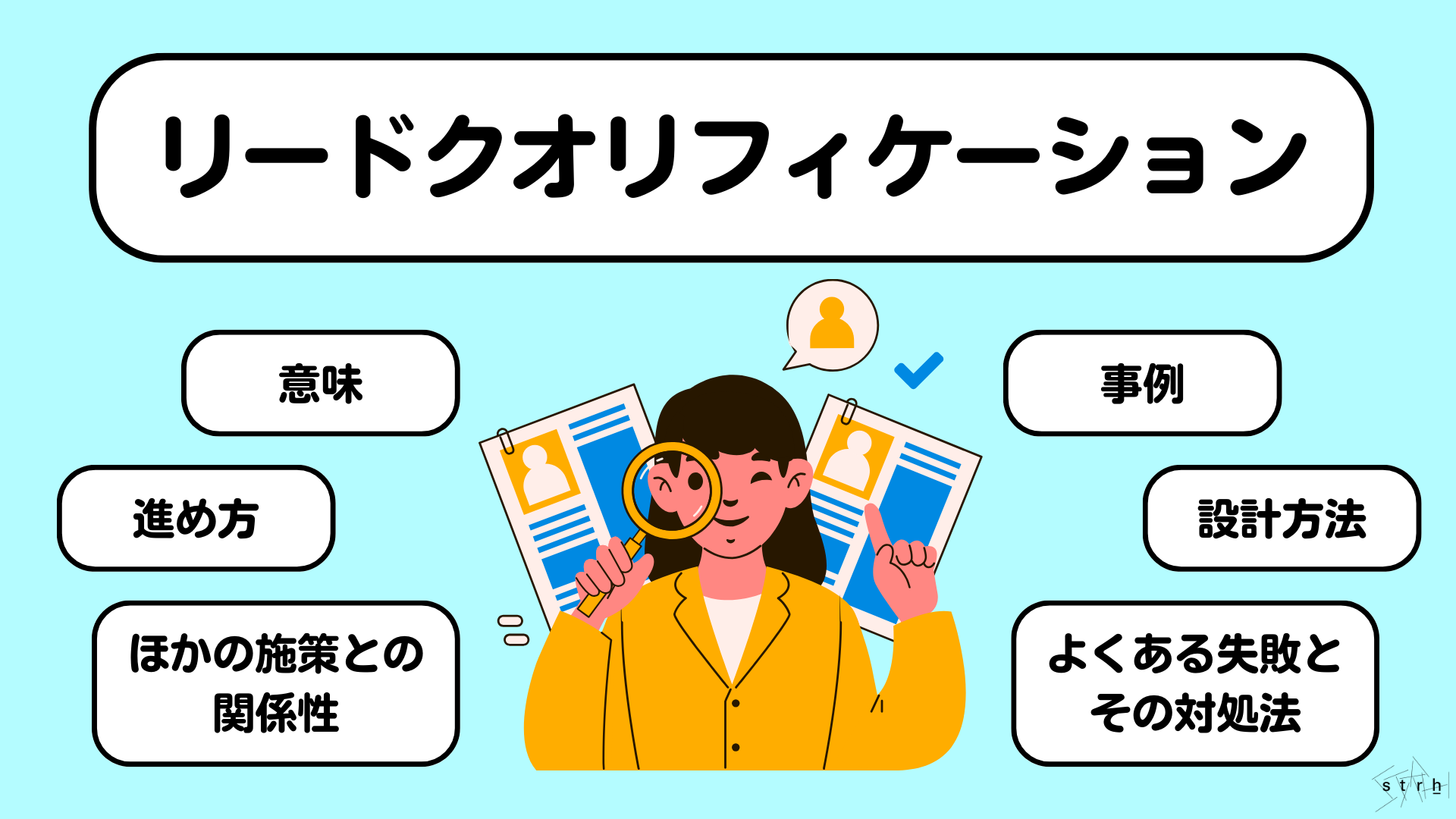

②カスタマージャーニーに基づいたシナリオ設計

顧客が自社サービスを認知し、情報収集から比較検討、最終判断に至るまでには一定の情報接触や意思決定のプロセスがあります。この流れ=カスタマージャーニーに基づき、顧客の段階ごとに適切な情報提供やスコアリングが必要になります。

特にツール未導入の企業にとっては、Excelベースで運用可能な評価基準を整備するだけでも商談化率に大きな違いが生まれます。

参照:カスタマージャーニー作成の教科書【テンプレート無料公開】

顧客行動とニーズの可視化方法

Excelを用いて以下のような項目を軸にシートを作成し、行動傾向を可視化すると効果的です。

- Webサイト閲覧履歴(製品ページ/価格ページなど)

- メールの開封・クリック履歴

- セミナーや資料DLなどの行動履歴

- よくある質問への関心

- チャットボット利用履歴 など

可視化されたジャーニーと顧客行動を照らし合わせることでどのタイミングで営業接点を設けるべきかが明確になります。

③スコアリング設計と基準の明確化

スコアリングはリードクオリフィケーションの中核を担う要素です。MAツールがある場合は自動化も可能ですが、ツールがなくてもExcel等で設計・運用することは十分可能です。

ここでは、実務担当者がスコアを構築する際に重要な3つのポイントを紹介します。

行動スコアと属性スコアの設計方法

両スコアのバランスを意識し、営業貢献度の高いリードが高得点になるように設計します。ここでは設計方法の例を簡単にご紹介します。

| スコア種別 | 主な項目例 |

|---|---|

| 行動スコア | メールクリック/セミナー参加/LP閲覧など |

| 属性スコア | 業種/役職/企業規模/地域など |

■設計方法例

1.商談・受注データをもとにスコア影響度を分析する

過去に成約したリードの行動ログと属性を抽出し、商談化・受注への相関を確認します。例えば、「料金ページ閲覧があったリードの受注率は35%」「決裁権者(部長以上)のみの案件は成約率45%」といったデータを洗い出し、影響度が高いスコア項目に優先配点を行います。

2.スコアの合計を100点満点で設計し、比率を定義する

商材の単価/営業工数/リード獲得チャネルなどを加味して、行動スコアと属性スコアの最適な比率を設定することがポイントです。以下に設定比率の一例をあげています。

- 6:4(やや行動寄り):BtoB SaaSや問い合わせからのコンバージョンが早い商材

- 7:3(行動重視):リード数が多く、営業対応を厳選したい場合(例:インバウンド中心)

- 5:5(均等):成約に至るまでのリード育成が長く、属性の“合致度”も重視したい場合(例:SIer、コンサル)

3.営業側のフィードバックで実用性を担保する

スコア設計後は営業部門と共有し、「実際に追いやすいか」「期待値とマッチしているか」を確認します。この段階で「スコアが高くても見込み薄い」という声が出た場合はスコア基準が机上の空論になっている可能性が高いため、営業の実務視点を反映した設計にアップデートしていくことが重要なポイントです。

スコア配分の考え方と設定例

リードスコアリングを設計する上で最も重要な論点の一つが各項目へのスコア配分です。これは単に項目を並べて重みを付ける作業ではなく、自社のビジネスモデルや購買プロセス、営業スタイルを考慮する必要があります。

スコアリングはリードの質を可視化するための仕組みです。商談や受注に対して相関性が高い行動・属性により多くのスコアを配点する必要があります。この判断は過去の受注データや営業ヒアリングをもとに成約につながったリードの共通点を抽出することで裏づけをしていきます。

項目ごとの配点を設定する際には次の2点を意識します。

- 行動の温度感(例えば料金ページの閲覧や複数回の資料DLなど)が高い行動には必ず高得点を割り当てる

- 決裁権や導入可能性に直結する属性情報(例:部長職以上、従業員数規模など)にも確実にスコアを与える

例えば以下のような配点設計が考えられます。

| スコア項目 | 配点 | 評価理由 |

|---|---|---|

| 製品ページの閲覧 | 20 | 購買検討の意欲が高いと判断できる行動 |

| 資料ダウンロード | 15 | 検討フェーズへの移行可能性がある行動 |

| メールリンクのクリック数 | 10 | 情報収集意欲はあるが、温度は中程度と判断 |

| セミナー参加 | 10 | 双方向の接点が発生した重要な行動 |

| 役職が部長以上 | 20 | 決裁権または高い影響力を持っている可能性 |

| 企業規模(従業員100名以上) | 10 | 予算・導入余地が見込める対象 |

| 導入希望時期が3か月以内 | 15 | 商談化までのリードタイムが短い |

このようにスコア合計は100点満点に設計し、行動スコアと属性スコアの合計が営業にトスアップするか否かの判断基準になるように設計することが推奨されます。

重要なのは配点の数値そのものではなく、それが自社の営業成果と連動して設計されているかどうかです。そのためスコア設計は一度設定したら終わりではなく、定期的な振り返りとアップデートを通じて精度を高めていく必要があります。営業現場の声や商談、受注の実績データを双方向から分析し、常に今の現場にとって最も意味のあるスコア設計にアップデートし続けることが重要です。

営業連携におけるスコア基準の設定

スコアリングが営業成果につながるかどうかは、「スコア基準そのもの」が営業の現場感と合っているかに大きく左右されます。単にマーケティング部門だけで設計したスコアは、どれほど論理的であっても営業にとっての追いやすさや期待値と一致しなければ、実際の運用では形骸化してしまいます。

だからこそスコア基準の設計段階から営業部門を巻き込み、両部門の視点を融合させるプロセスが欠かせません。特にスコアの閾値(例えばホットリードの基準点)やスコア対象の項目選定には営業が実際に成果を上げている顧客の行動や属性データをもとにしたフィードバックを反映させる必要があります。

またスコア設計においては「なぜこの項目が高得点なのか」「どのような意図で閾値を設定したのか」といった背景も丁寧に言語化し、営業チームと合意形成を図ることが重要です。数字だけで伝えても腹落ちしない場合があるため、実際の受注事例や失注パターンを参照しながら営業とマーケティングの双方が納得できるロジックを可視化しておくことがポイントとなります。

参照:スコアリングとは?BtoBマーケティングにおけるリードスコアリングのポイントについて解説

④営業部門へのリードトスアップの仕組み化

リードクオリフィケーションにおける最後のステップは、抽出されたホットリードを営業にトスアップする工程です。このフェーズでは「誰を」「いつ」「どのように」営業へ引き渡すかという運用レベルの具体性と再現性が求められます。単にスコアが高いからといって一律に渡すのではなく、営業が実際に追える、動けると判断できる形で連携されているかどうかが施策の成否を左右します。

リードトスアップの基準は、定量(スコア)と定性(行動履歴や過去接点)を組み合わせたルールによって定める必要があります。例えば、スコアが一定以上に達しているだけでなく「資料ダウンロードが発生している」「製品ページを複数回閲覧している」「セミナー参加後に再訪している」といった温度感を裏付けるアクションが伴っている場合にのみ、営業へ渡すといった複合的な条件で基準を設定します。

またスコアを満たしているリードであっても「過去に失注している」「別製品を検討している」「検討タイミングが6ヶ月以上先」といった情報がCRMに登録されているケースでは、トスアップを保留または再ナーチャリングに戻す判断も必要です。営業との信頼関係を維持するためには、見た目上ホットでも中身が温まっていないリードを誤って渡さない工夫が不可欠です。

連携方法はツールの有無に関係なくマーケティングから営業への引き渡し情報を「誰が・何を・どの手段で」渡すかをフローとして明文化します。MAツールを導入している場合はスコアやアクションログを用いて自動的にSlack通知やCRM上のアサインを行う仕組みが有効です。一方、手動運用の企業であっても週次でホットリードのリストをExcelで抽出し、担当営業へメールで配信するといった運用は再現可能です。

ここで重要なのは、リードを渡した「その後」まで見据えた設計です。トスアップの通知で終わらせず、営業が一定期間内にフォローしたか、アクション結果はどうだったかといった追跡指標を持ち、リードの移動と反応まで追う仕組みを実装することこそがトスアップの仕組み化と言えます。

⑤施策の効果測定と改善(PDCA)

リードクオリフィケーションは一度設計して終わるものではなく常に実行→検証→改善のサイクル(PDCA)を回し続けることによって初めて成果につながります。そのためには表層的な数値だけを見て判断するのではなく「なぜ期待通りに機能したのか/しなかったのか」を理解できる設計が求められます。

まず評価すべき指標(KPI)を明確に設定する必要があります。KPIはマーケティング部門だけのものではなく営業成果に接続する中間指標を含めた構成にすることが重要です。例えば、リード獲得数やスコア到達数だけでなく「トスアップしたリードの商談化率」や「ホットリードからの受注率」といった最終成果への寄与を可視化できる指標を設計に含めましょう。KPI設計時には、現場で運用可能なデータ粒度であるか、営業部門からの理解や納得を得られる指標であるかといった視点も加味しなければなりません。

改善フェーズにおいて最も重要なポイントは、一方向的な評価ではなくマーケティングと営業の間でのフィードバックループをいかに仕組みとして設計するかです。トスアップされたリードが実際に営業現場でどのように受け取られ、どう対応され、どのような結果につながったのかという一連の流れが正しく記録、共有されて初めてスコア設計やナーチャリング戦略を次の改善につなげることができます。

効果測定を「報告」で終わらせず「次の打ち手」に転換することでリードクオリフィケーションの精度が上がります。

参考:BtoBマーケティングのKPI設計についてプロが徹底解説

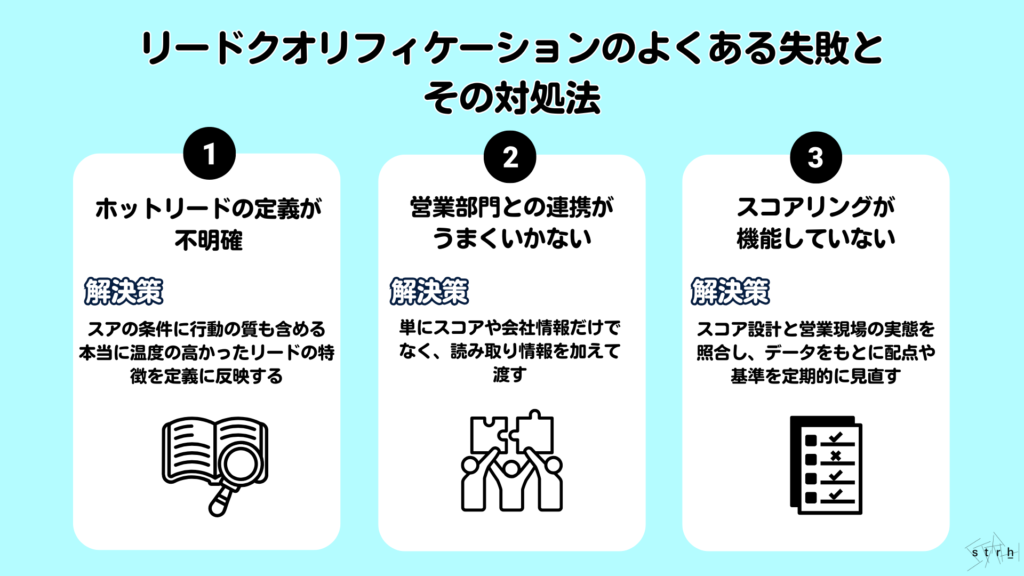

リードクオリフィケーションのよくある失敗とその対処法

どれだけ丁寧に設計されたリードクオリフィケーションの仕組みでも、現場での運用においてつまずきが発生することは珍しくありません。

本章では、実際のマーケティング現場・営業現場でよく見られる失敗パターンを3つ紹介し、その背景と具体的な改善方法を解説します。

ホットリードの定義が不明確

「スコア70点以上はホットリード」とルールを決めたものの、営業からは「いや、温度感ゼロ…」という声が挙がります。これは、スコアや行動履歴だけに頼りすぎて、顧客のリアルな検討状況を正確に捉えられていないケースです。

このような課題には、スコアの条件に行動の質も含めることが有効です。例えば、「価格ページを3回以上閲覧」や「資料DL後に問い合わせフォームを開いた」といった、確度の高い動きを加味する設計に見直しましょう。また、営業とともに過去の受注リードを棚卸し、「本当に温度の高かったリード」の特徴を定義に反映することも重要です。

営業部門との連携がうまくいかない

「せっかくトスアップしても営業が対応してくれない」「質が低いと不満が出る」このような声は、マーケティングと営業で期待値が共有できていないことが原因です。

この場合は、情報共有の質とタイミングを改善することが不可欠です。営業が知りたいのは「どういう動きをした顧客か」「何に興味を持っているのか」「検討フェーズはどこか」といったコンテキストです。単にスコアや会社情報だけでなく、「この人は◯◯のセミナー後に△△をDLしているので、課題感は◯◯寄りと推定」といった読み取り情報を加えて渡すことで営業の反応も変わります。

また、Slackなどでトスアップ内容をリアルタイムに共有したり、定例会で営業からのフィードバックを拾うなど、双方向のコミュニケーション設計も欠かせません。

スコアリングが機能していない

スコアを付けてみたけれど、「数字は高いのに全然反応がない」「温度感が低い人に限って点数が高くなってしまう」などスコアと現場感のズレが発生するのもよくある落とし穴です。

この場合は、スコアの構成要素を分析し「どの項目が過剰評価になっているか」「逆に見落としているシグナルはないか」を洗い出します。特に、メール開封やLP閲覧といった薄い行動に高得点を与えすぎている場合は要注意です。

さらに重要なのは、営業部門と一緒に「スコア80点以上のリードが、実際にどれくらい商談化しているか」を定点観測することです。もし商談化率が伸び悩んでいる場合は、スコアの配点やトリガー条件を四半期ごとに見直す運用フローを設けましょう。

MAツールを使ったリードクオリフィケーションの例

リードクオリフィケーションの精度を高め運用を効率化する上でMA(マーケティングオートメーション)ツールは非常に有効な手段となります。MAツールを活用することでリードの行動履歴や属性情報をリアルタイムに取得・評価でき、ホットリードの抽出や営業へのスムーズな連携が仕組みとして自動化されます。特にスコアリングとシナリオ設計の柔軟性に優れたツールを用いることで手作業では対応しきれない規模のリード管理を再現性をもって運用できるようになります。

この章ではMAツールによるスコアリングとシナリオ設計の基本構造を整理した上で、実際にSalesforceの「Account Engagement(旧 Pardot)」を活用したリードクオリフィケーションの事例を紹介します。またツール未導入の企業でも実践可能なExcelを使った簡易スコアリングの手法についても解説します。

MAツールによるスコアリングとシナリオの構築

MAツールを活用したリードクオリフィケーションでは、主に「行動のトラッキング」「スコアリングの自動評価」「シナリオによる育成」「営業連携のトリガー設定」の4つの要素が連動して運用されます。例えば、Webサイト上の特定ページの閲覧、メールの開封・クリック、フォーム入力、セミナー参加といった行動に対してスコアを加算し、一定の点数に到達した段階で営業への通知が自動的に送られる仕組みが代表的です。

スコアの付与だけでなく、MAツールでは「このスコアに到達したリードに対して、次にどのような情報を提供すべきか」をあらかじめ設計したシナリオに沿って自動で施策を分岐させることができます。例えば、ある顧客が料金ページを閲覧した後に資料をダウンロードした場合、その行動ログをもとに「検討フェーズに移行した」と判断し、直後にお役立ち事例集を送信するよう設定することが可能です。

このような自動化されたスコアリングとシナリオ構築によりリードの関心度や成熟度に応じた最適なアプローチが実現し、営業部門へのトスアップ精度も向上します。特に複数のチャネルをまたいで顧客が情報収集を行う現代のBtoBマーケティングにおいては、人手では追いきれない接点情報を確実に捉え、タイムリーな判断を行える点がMA活用の大きな強みといえます。

Account Engagementを活用したリードクオリフィケーション例

SalesforceのMAツールであるAccount Engagement(旧 Pardot)では、スコアリングとシナリオを細かく設計することができます。

例えば、あるIT企業では以下のような活用フローを構築しています。

■導入背景

営業リソースの限界により手あたり次第のアプローチが非効率になり、ホットリードだけを精査して営業につなぐ仕組みが必要になった。

■構築内容

- 製品ページの閲覧、資料DL、メール反応などにスコアを付与

- 合計スコア+ページ閲覧履歴を条件にトリガーし、営業担当にSlackで自動通知

- 資料DL後には「お役立ちメール」配信→3日以内のクリックで営業フォロー推奨

■成果

- 営業活動の効率化:フォロー対象を3割に絞り、商談化率が1.6倍に向上

- 受注率の改善:温度感の高いリードだけに集中でき、成約までのリードタイムが20%短縮

このように、Account Engagementを活用することでマーケティング→営業連携の無駄を削減し、ROI向上につなげる仕組みが実現します。

参照:【完全ガイド】Account Engagement(旧 Pardot)のスコアリングとは?スコアリングカテゴリとの違いや活用方法を解説

Excelでできる簡易スコアリングの方法

MAツール未導入の企業であっても、Excelを活用したスコアリング運用で一定の成果を得ることは可能です。基本的なステップは以下の通りです。

この方法であれば、初期投資を抑えながらリードを定量評価し、優先順位付けして営業と共有する体制を整備できます。

まとめ

リードクオリフィケーションは、BtoBマーケティングにおける「成果を生む仕組み」を構築するための中核的プロセスです。ただリードを集めて育てるだけでなく、「どのタイミングで、どのリードを、どの情報とともに営業に渡すか」を明確にすることで、営業との連携がスムーズになり、商談化・受注の可能性が大きく広がります。

本記事では定義や目的、5つの実践ステップ、失敗例と対策、MAツールを用いた事例を解説しました。ツールの有無にかかわらず、仕組み次第で成果を最大化することは可能です。ぜひ自社のプロセスに照らし合わせ、リードクオリフィケーションの見直し・改善に取り組んでみてください。

ストラではリードクオリフィケーションの仕組構築はもちろん、BtoBマーケティング戦略策定やBtoBマーケティングの伴走支援を実績のあるコンサルタントがご支援いたします。マーケティング活動のお困り事がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

また、ストラのBtoBマーケティング戦略策定支援やBtoBマーケティング伴走支援、データ分析支援について、さらに詳しく知りたい方はこちらのページで紹介しています。

マーケティングについてのお困りごとはプロにご相談ください

- 見込み顧客へのアプローチは行っているが、商談や成約に結びつかず課題を感じている

- 少人数でも成果を上げられる、無駄のない営業体制を構築したい

- 費用対効果を重視しながら、売上の最大化を目指したい

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

大学卒業後、株式会社TBI JAPANに入社。株式会社Paykeに取締役として出向し訪日旅行者向けモバイルアプリ及び製造小売り向けSaaSプロダクトの立ち上げを行う。

アクセンチュア株式会社では大手メディア・総合人材企業のセールス・マーケティング領域の戦略策定や業務改革、SFA・MAツール等の導入及び活用支援業務に従事。

株式会社Paykeに再入社し約10億円の資金調達を行いビジネスサイドを管掌した後、Strh株式会社を設立し代表取締役に就任。

▼保有資格

Salesforce認定アドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

Salesforce認定Data Cloudコンサルタント