マーケティング効果測定を正しくできていますか?指標や手法、ツールをわかりやすく解説

この記事でわかること

- マーケティング効果測定とは何か?正しい手順は?

- マーケティング効果測定で使われる主要指標

- マーケティング効果測定を行う際のポイント

- マーケティング効果測定が成果につながった成功事例

- マーケティング効果測定を行う上でよくある質問

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

マーケティングについてのお困りごとはプロにご相談ください

- マーケティング施策を行ってはいるものの、実施しただけで効果がよく分からない

- マーケティングの効果を検証したいが、指標が多くてどれを参考にしたらよいか分からない

- マーケティング効果を測定するツールを使いたいが、選定・導入方法が分からない

マーケティング施策を実施しているものの、成果につながっていないという課題を持っている方も多いのではないでしょうか。マーケティング施策は実行するだけでは成果につながりません。

実施した施策の結果をきちんと測定・評価し、改善に繋げていくPDCAサイクルをまわすことが重要です。特に限られた予算やリソースで成果を最大化するためには、施策ごとの「費用対効果」や「顧客獲得効率」を把握することが欠かせません。

しかしマーケティング施策は多岐に渡り、効果測定の指標もそれぞれ異なります。

本記事ではこれからマーケティングの効果測定に取り組みたい方や自社のマーケティング活動の効果測定に課題をお持ちの方に向けて、効果測定の基本を解説します。追うべきKPI指標から計算方法、ツールまでをわかりやすく解説します。

目次

マーケティング効果測定とは?基本の考え方と目的を解説

マーケティング効果測定とは、実施した施策がどれだけ成果につながったのかを数値で可視化・評価するプロセスです。例えば、広告を出した際に「広告がどれだけ見られたのか」「広告をクリックし何人がサイトを訪れたか」「ランディングページ(LP)で何人が申し込んだのか」「どれくらい売上につながったか」を分析することで費用対効果を明らかにし、次の施策の改善に役立てることができます。

施策によって何をマーケティングの成果とするかは異なりますが、主に以下の2点を指します。

- コストに対して得られる成果を表す「費用対効果」や「ROI」

- 施策がコンバージョン(CV)数やCV率といった指標にどれだけ貢献したのかという「貢献度」

効果測定のゴールは単に数値を確認することではなく、PDCAを回して成果を最大化することにあります。仮説を立て施策を実行し、効果測定によって評価し、その結果を分析して次に活かす。このサイクルを回すうえで、効果測定はマーケティング戦略の中核を担います。

なぜマーケティングの効果測定が重要なのか?

マーケティング施策はWebサイトでのコンテンツ作成や導線改善からメルマガ配信、広告運用、セミナー/ウェビナーなど多岐にわたります。そして、これらの施策を単発ではなく継続的に取り組む必要があります。しかし結果が見えづらい施策も多いため、「成果が出ているのかどうか分からない」と悩む担当者も少なくありません。

効果測定を行えば施策ごとの貢献度が明らかになり、無駄なコストを削減できます。また数値をもとに改善点を特定できるため、施策の精度も高まります。加えて、社内での報告や上層部への説得材料としても客観的な数値は非常に重要です。

さらに、競合との差別化や長期的な戦略の立案にも効果測定によるデータが役立ちます。例えば、同じチャネルでもターゲットの属性や地域別で成果が異なる場合、その違いを明確にすることで次回施策の打ち手をより効果的に練ることができます。

マーケティング効果測定の正しい手順

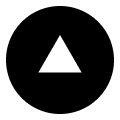

マーケティング施策を効果的に展開するには「施策の実行」だけで終わらせず、その結果を評価・改善するプロセスが不可欠です。ここでは、誰でも実践しやすい6つのステップ「①目的の明確化②KGIとKPIの設計③有効なチャネルの選定④計測環境準備と施策実行⑤効果測定の実施⑥改善策の考案と反映」で効果測定の正しい進め方を紹介します。

①施策の目的を明確にする

まずは「何のためにマーケテイング施策を行うのか」を明確に定義することが重要です。製品・サービスの認知拡大、問い合わせや資料請求といったリードの獲得、商談化率の向上、売上増加など、ビジネス目標と直結する目的がなければ適切な評価ができません。

②KGIとKPIを定量的に設計する

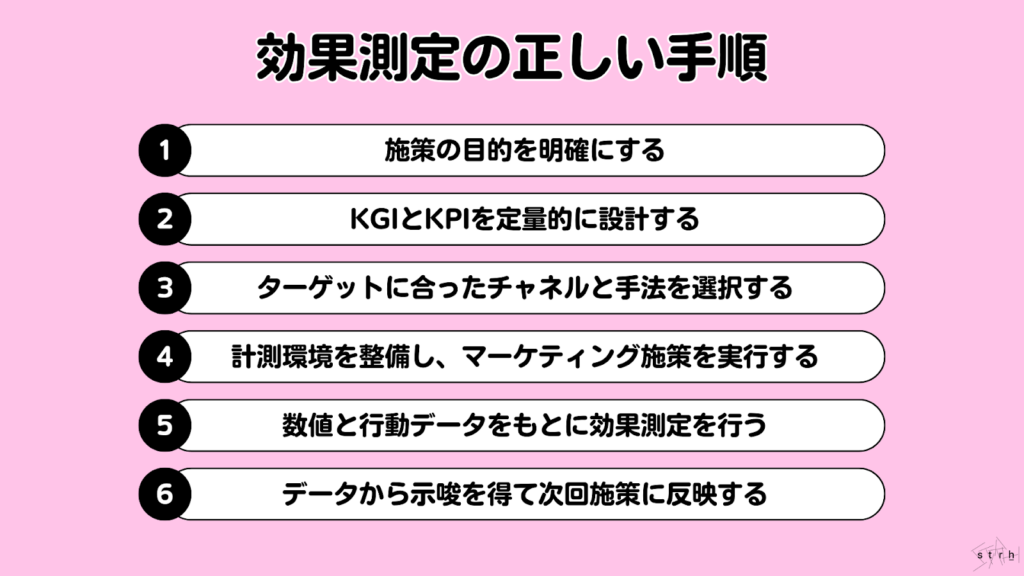

目的に基づいて達成すべき最終目標(KGI: Key Goal Indicator)と、その進捗を測る中間指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定します。

KGIは定量的にマーケティング施策の目標を表す指標です。明確に数字で評価できる「売上」や「受注数」といった数値を設定します。KGIを達成することで①で設定した目的も達成できる内容を落とし込みましょう。

KPIは、KGIを達成するために必要な中間指標です。Webサイトの流入数や、リード獲得数などが設定されます。

例えばKGIが「月間10件の成約」であれば、KPIとして「LPのCV率」や「リード数」「商談数」「受注率」などが考えられます。

KPIやKGIについてはこちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご一読ください。

参照:BtoBマーケティングのKPI設計についてプロが徹底解説

③ターゲットに合ったチャネルと手法を選択する

KPIを達成するには目的やターゲットに合った施策を選ぶことが重要です。チャネルを選定する際は「誰に、何を、どのタイミングで届けるか」を軸に考えましょう。

まずペルソナやカスタマージャーニーを整理し、ユーザーがどのフェーズにいるか(認知・興味・検討・比較など)を明確にします。その上でどのような手段をとっていくのか施策を設計していきましょう。

例えば、ユーザーがまだ自社を認知していない段階であれば、SEOやSNS運用、ディスプレイ広告などによって認知を広げるアプローチが有効です。一方で、すでに関心を持っているユーザーには、ホワイトペーパーの提供や広告からのランディングページ誘導、ウェビナーの開催などを通じてリード獲得を促すのが効果的でしょう。また商談や受注の段階に近いユーザーには、ナーチャリングメールや導入事例の提示、MAツールを活用したスコアリングなどを通じて、成約の後押しをする施策が求められます。

こうした施策の選定は、自社の予算や運用体制、リソース状況を踏まえて、実行可能かつ費用対効果の高い方法を選ぶことがポイントです。ただ施策を詰め込むのではなく、戦略的に優先順位をつけながら進めることがKPI達成への近道となります。

どのような手法をとるべきかデジタルマーケティングの主な施策をこちらの記事で解説しています。

参照:デジタルマーケティングとは?10個の手法やメリットなどを徹底解説

また、ペルソナやカスタマージャーニーを検討する際には以下の記事も是非参考にしてください。

参照:【DLできるテンプレート公開】ペルソナとは?作り方の5つのステップや具体的な活用方法を解説

参照:カスタマージャーニー作成の教科書【テンプレート無料公開】

④計測環境を整備し、マーケティング施策を実行する

施策の選定が完了したらいよいよ施策実行フェーズに移ります。広告運用やコンテンツの公開、メール配信など、各チャネルでのアクションを計画通りに展開していきます。

この段階では成果を正しく計測するための準備も欠かせません。例えば、Googleアナリティクス4(GA4)やGoogleタグマネージャー(GTM)を活用して、クリックやコンバージョンなどの重要なアクションが正確に記録されるように設定しておく必要があります。

また、ツール上の数値が意味を持つように事前にKPIと紐づく計測ポイントを明確にしておくことも重要です。後工程での分析をスムーズに行うためにも、データ設計は施策実施と同時に丁寧に整えておきましょう。

GA4やGTMについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

参照:GA4の分析方法を徹底解説!Googleアナリティクス4の画面の見方から分析で見るべきポイントまで紹介します

参照:Googleタグマネージャー(GTM)とは?使い方や利用メリット、導入方法を徹底解説

⑤数値と行動データをもとに効果測定を行う

施策実施後は蓄積されたデータをもとにパフォーマンスを評価します。設定したKPIに照らし合わせて、想定通りの成果が得られているかを確認しましょう。例えば、リード数が十分か、広告のCPA(顧客獲得単価)が適正範囲か、CVR(コンバージョン率)に改善の余地があるかなど、定量的な観点で施策を振り返ります。

またGA4やヒートマップツールを活用すれば、どのチャネルから流入したユーザーが成果に結びついたか、ユーザーがどのページで離脱しているかなど、より深い行動分析が可能です。重要なのは単に数値を見るだけでなく、「なぜそうなったのか」という要因まで掘り下げることです。これが次の改善につながるインサイトとなります。

⑥データから示唆を得て次回施策に反映する

分析結果をもとに次回施策に向けた改善ポイントを洗い出します。想定と実際の成果にギャップがある場合は、ユーザー心理や導線、訴求内容などを再考し、新たな仮説を立て直しましょう。この仮説が次のPDCAサイクルの起点になります。

マーケティングの効果測定はここで終わりではありません。得られた示唆をもとに改善策を実行しまた測定する。こうしたPDCAの繰り返しこそがマーケティング施策の精度を高め、成果の最大化につながるポイントです。

マーケティング効果測定で使われる主要KPI

マーケティング施策の成果を正しく評価するには、目的に応じたKPIを設定し、継続的にモニタリングすることが不可欠です。マーケティングでよく使われる代表的な指標を解説します。

CTR(クリック率)でユーザーの関心度を測る

CTR(Click Through Rate)は、広告やメールなどを見た人のうち、どれだけがクリックしたかを示す指標です。

CTR = クリック数 ÷ 表示回数 × 100(%)

CTRはユーザーの関心度を測るうえで非常に重要なKPIで、バナーの訴求力や見出し・導線の最適化に直結します。ABテストで複数のクリエイティブを比較検証することで、より反応の良いコンテンツを特定できます。

直帰率でコンテンツの質と導線設計を評価する

直帰率(Bounce Rate)は、Webサイトに訪れたユーザーが最初の1ページだけを見て離脱した割合を示します。

直帰率 = 直帰したセッション数 ÷ 全セッション数 × 100(%)

直帰率が高い場合、ページの内容が期待と一致していない、読み込みが遅い、次の導線が不明瞭などの課題がある可能性があります。特に広告やSEOで集客している場合は、流入元とページのメッセージの整合性が取れているかも確認ポイントです。

GA4ではWebサイトの訪れたユーザーがどれだけ積極的に関与(エンゲージ)したかをページ滞在時間やスクロール、クリックなどの指標から評価し、「エンゲージメント」という指標で表します。「エンゲージのないセッション」や「平均エンゲージメント時間」などを組み合わせることで、より精度の高いページ評価が可能です。

CVR(コンバージョン率)を改善するポイント

CVR(Conversion Rate)は、Webサイトに訪れたユーザーのうち、実際に商品購入や問い合わせなどのアクションを起こした割合です。

CVR = コンバージョン数 ÷ セッション数 × 100(%)

CVRが低い場合、LP(ランディングページ)の構成やCTA(行動喚起)の設計、フォームの入力項目の多さなどが要因となっていることが多いです。UXの見直しやABテストの実施によって改善策を検討しましょう。

また、ユーザーの購買意欲を高める実績紹介やレビュー表示、FAQの設置などもCVRを向上させる施策として効果的です。

CPA(顧客獲得単価)とは?計算方法と目安

CPA(Cost Per Acquisition)は1人の顧客を獲得するのに、いくら費用がかかったかを示す指標で、最も基本的な広告効果測定指標のひとつです。

CPA = 広告費 ÷ コンバージョン数

例えば10万円の広告予算で20件の問い合わせが獲得できた場合、CPAは5,000円です。CPAが高すぎると利益が圧迫されるため、自社のLTV(顧客生涯価値)や利益率とバランスが取れているかを必ず確認しましょう。

ROAS(広告費用対効果)で成果を可視化する方法

ROAS(Return On Advertising Spend)は、広告費に対してどれだけの売上があったかを表す指標です。

ROAS = 売上 ÷ 広告費 × 100(%)

例えば10万円の広告費で30万円の売上が出た場合、ROASは300%です。ROASは広告チャネルごとに比較することで、どの媒体が収益貢献度が高いかを判断する材料となります。高ROASであれば広告が効率的に成果を出していると判断できます。

ROIとROASの違いとは?

ROASとよく似た指標にROI(投資利益率)があります。ROIは、広告費用だけでなく人件費やシステム費なども含めた「総投資額」に対してどれだけ利益が出たかを示す指標です。またROASは売上ベース、ROIは利益ベースという点で違いがあります。

ROI = (売上 − コスト)÷ コスト × 100(%)

長期的な利益を見据えた場合には、ROASだけでなくROIも併せて確認することが重要です。

LTV(顧客生涯価値)で中長期的な利益を見極める

LTV(Life Time Value)は、1人の顧客が取引を通じて将来的にもたらす利益の合計を示す指標で、マーケティング投資の判断材料として極めて重要です。

LTV = 平均購入単価 × 購入回数 × 継続年数

例えば、月額課金モデルの場合は「月額課金 × 解約率(チャーンレート)の逆数」などで算出することができます。一時的なCPAやCPL(リード単価)の高さにとらわれず、LTVを基準にROIを判断することで利益重視の施策設計が可能になります。

LTVの高い顧客を特定してCRMやマーケティングオートメーションで重点アプローチを行う戦略は、収益性の高いターゲット層にリソースを集中させるうえでも有効です。

ブランド認知度の測定で潜在層へのリーチを可視化する

ブランド認知度とは、ユーザーが自社の商品やサービスをどれだけ知っているか・覚えているかを示す指標です。直接的にコンバージョンにつながるわけではありませんが、中長期的なマーケティング成果や、指名検索・ブランド指名での流入増加に影響します。

測定方法としては、Googleトレンドでの検索ボリューム分析や、指名検索数(ブランド名での自然検索数)の推移、SNSの言及数(ソーシャルリスニング)などが挙げられます。広告やコンテンツによる認知拡大施策の成果を見極めるうえで、重要なKPIのひとつです。

施策別で見るマーケティングの効果測定指標

ここまで指標を解説しましたが、マーケティング施策は目的や手段によって多様であり、適切な指標を設定しなければ正しい評価ができません。施策の種類に応じて追うべきKPIも異なります。ここからは、代表的な施策ごとにどのようなタイミングでどの指標見るべきかを紹介します。

広告施策でモニタリングすべき効果測定指標

広告施策では認知拡大からコンバージョン獲得まで複数のフェーズがあるため、段階ごとに異なる指標をモニタリングする必要があります。表示回数やクリック率、コンバージョン率、CPA、ROASなど、それぞれの施策目的に適したKPIを設定することで、広告の効果を正確に把握し最適な改善活動に繋げることができるでしょう。

| フェーズ | 指標 | 指標をモニタリングする目的 |

|---|---|---|

| 認知拡大 | インプレッション数(表示回数) | 広告がどれだけ多くの人に表示されたかを把握する。 |

| 視認率(Viewability) | ユーザーの画面上で見られた割合を測定し、広告の表示品質を評価する。 | |

| 関心・クリック | CTR(クリック率) | 広告の関心度や訴求力を測る。 |

| CPC(クリック単価) | 1クリックあたりのコストを抑えることで、費用対効果の改善につながる。 | |

| コンバージョン | CVR(コンバージョン率) | LPや広告訴求の最適化に役立つ。 |

| CPA(顧客獲得単価)/ROAS/ROI | 広告の最終的な成果を可視化。 |

参照:BtoB広告の始め方と失敗しない運用方法 | ”カテゴリキーワードの検索数×ターゲット数”で施策の優先度が決まる

コンテンツマーケティング施策でモニタリングすべき効果測定指標

コンテンツマーケティングはユーザーとの信頼関係を築きながらリードを獲得・育成するため、接触・関与・行動といった複数の視点から指標を追う必要があります。

検索順位や自然検索流入、ページ滞在時間、スクロール率、直帰率などをモニタリングし、コンテンツの質や導線設計の改善に役立てましょう。

| フェーズ | 指標 | 指標をモニタリングする目的 |

|---|---|---|

| 認知・流入 | 検索順位・インプレッション数 | SEO施策の効果を確認する。 |

| オーガニック流入数(自然検索経由のセッション数) | 検索からの実際の訪問数を測定し、流入の成果を把握する。 | |

| 関心・エンゲージメント | ページ滞在時間・スクロール率・直帰率 | 広告の関心度や訴求力を測る。 |

| 1セッションあたりのページ数 : | どれだけ深くコンテンツを読まれているか。 | |

| コンバージョン | ホワイトペーパーDL数・フォーム送信数 | 具体的なアクションを通じて、リード獲得やナーチャリングの成果を確認する。 |

| CVR・CPA | 獲得単価や効率を評価。 |

参照:コンテンツマーケティングとは?成功事例や具体的な進め方、手法まで徹底解説

メールマーケティング施策でモニタリングすべき効果測定指標

メールマーケティングでは配信直後の反応から最終的なコンバージョンに至るまで、段階的なKPIを設計することが重要です。開封率やクリック率、LP遷移率、CVR、配信停止率、さらにはLTVまで、ターゲットの関心とアクションの変化を多角的に把握し、配信内容やタイミングの最適化に活かすことが求められます。

| フェーズ | 指標 | 指標をモニタリングする目的 |

|---|---|---|

| 配信直後 | 配信数・到達率・開封率 | タイトル・送信タイミング・セグメントの精度を判断。 |

| クリック率(CTR) | メール内の訴求コンテンツへの反応をチェック。 | |

| アクション | LPやCTAのクリック→CVまでの導線分析 | メールからコンバージョンに至るまでの流れを可視化し、導線の課題を特定・改善する。 |

| CVR・フォーム離脱率 | フォーム構成や文言、導線設計の見直しに役立つ。 | |

| 長期運用 | 配信停止率・スパム報告率 | 具体的なアクションを通じて、リード獲得やナーチャリングの成果を確認する。 |

| LTV(メール経由リードの収益貢献) | CRMと連携することで中長期の成果を可視化。 |

参照:【マーケ担当者必読】メールマーケティングとは?メルマガとの違い、メリット・デメリット、具体的な手法等について解説

ウェビナー施策でモニタリングすべき効果測定指標

ウェビナー施策は集客・実施・フォローの3フェーズに分かれるため、各段階で異なる指標をチェックする必要があります。登録数、参加率、離脱率、視聴時間、アンケート結果、商談化率などを追うことで、ウェビナーの訴求力や実施後の成果を定量的に評価できます。目的に応じたKPIの選定がポイントになります。

| フェーズ | 指標 | 指標をモニタリングする目的 |

|---|---|---|

| 集客 | 登録数・登録完了率・広告経由のCPA | 告知の成果やLPの設計を評価する。 |

| 集客メールの開封率・クリック率 | 集客メールのコンテンツ(タイトルや文章など)の質を評価し、改善する。 | |

| 実施 | 参加率(登録者数に対する参加者の割合) | 集客数と当日参加の差から、申込者の熱度を測定し、ウェビナーの訴求を改善する。 |

| 離脱率・平均視聴時間 | コンテンツ設計やプレゼンの魅力を評価する。 | |

| フォローアップ | アンケート回答率・満足度スコア | テーマや内容、運営など改善ポイントを把握する。 |

| 商談化率・成約率 | 実際に売上貢献につながったか施策の効果を評価する。 |

参照:ウェビナーとは?メリットや開催ステップ、おすすめ配信ツールをご紹介

展示会施策でモニタリングすべき効果測定指標

展示会は即時の成約よりも中長期的なリード育成を前提とした施策であり、フェーズごとに適切な指標を設けておくことが大切です。ブース訪問数、名刺交換数、来場率、資料配布数、フォロー後の商談化率やLTVなどを通じて、オフライン施策の収益貢献度を見える化し今後の出展判断やアプローチに活用しましょう。

| フェーズ | 指標 | 指標をモニタリングする目的 |

|---|---|---|

| 集客 | 名刺交換数・ブース訪問数・資料配布数 | どれだけ人を惹きつけられたかを計測する。 |

| リード獲得数・来場率 | 事前案内メールや告知の効果を測定する。 | |

| フォローアップ | フォロー後の商談化率・受注率 | 名刺交換後のアクションが成果に結びついているか。 |

| LTV(展示会経由の顧客の収益貢献) | 中長期的な貢献度を評価する指標。 |

参照:展示会の準備スケジュールは?必要な準備内容、当日の流れからアフターフォローまで分かりやすく解説

マーケティング効果測定に活用できるツールを比較紹介

マーケティング施策の成果を正確に把握するには、専用のツールを活用することが欠かせません。アクセス解析、顧客管理、オートメーションなど、それぞれ異なる役割を持ったツールを組み合わせることで多角的なデータ分析と効果測定が可能になります。ここでは、主なカテゴリ別に代表的なツールと活用ポイントを紹介します。

アクセス解析ツール

■主なツール例: GA4、Googleサーチコンソール など

アクセス解析ツールはWebサイトへの訪問状況やユーザーの行動を可視化するための基本ツールです。ページごとの訪問数、流入経路、コンバージョン率、直帰率、スクロール率など、ユーザーの「興味・関心」を数値で把握することができます。

GA4ではイベントベースでの分析が可能なため「フォーム送信」「動画再生」「CTAクリック」などの個別アクションも詳細に追跡できます。

GA4についてはこちらの記事でより詳しく紹介しています。

参照:Googleアナリティクスとは?最新のGA4のメリットや導入・設定方法などを紹介

MA(マーケティングオートメーション)ツール

■主なツール例: Salesforce Account Engagement(旧Pardot)、HubSpot、Marketo、SATORI など

MAツールは、見込み顧客の情報をもとに最適なタイミングでメールを配信したり、スコアリングによって顧客の温度感を把握したりできるツールです。特に「どの施策が商談・受注につながったのか」を可視化するのに役立ちます。

GA4などのアクセスデータと組み合わせることで、Web上の行動とオフラインの成果(商談・受注)を一貫して追跡できるのが大きなメリットです。

MAツールについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

参照:マーケティングオートメーション(MA)とは?機能や選び方、おすすめツールまで紹介

CRM(顧客管理システム)

■主なツール例: Salesforce、Zoho CRM、kintone、HubSpot CRM など

CRMツールは顧客との接点履歴(問い合わせ、商談、契約、アフターフォローなど)を一元管理するためのシステムです。リード獲得から受注・育成・LTV(顧客生涯価値)の向上まで、顧客単位でのマーケティング効果を継続的に把握することができます。

効果測定では、「どの施策で獲得したリードが高いLTVを持つか」「再購入率が高いセグメントはどこか」などの判断にも活用できます。

CRMについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

参照:CRMとは?導入メリットや機能、選び方やおすすめツールまで解説

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)

■主なツール例: Treasure Data CDP、Snowflake など

CDPはWeb行動、購買履歴、広告接触、アプリ利用など、複数チャネルにまたがるユーザーデータを統合・整理するための基盤です。個別ツールでは追えなかった「全体のカスタマージャーニー」を一元的に把握できるのが特徴です。

施策単体ではなく、ユーザーごとの一連の行動を分析したい場合や、より高度なセグメンテーション・パーソナライズを実現したい場合に最適です。

CDPについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

参照:CDPとは?導入でできることやメリット・デメリットをわかりやすく解説

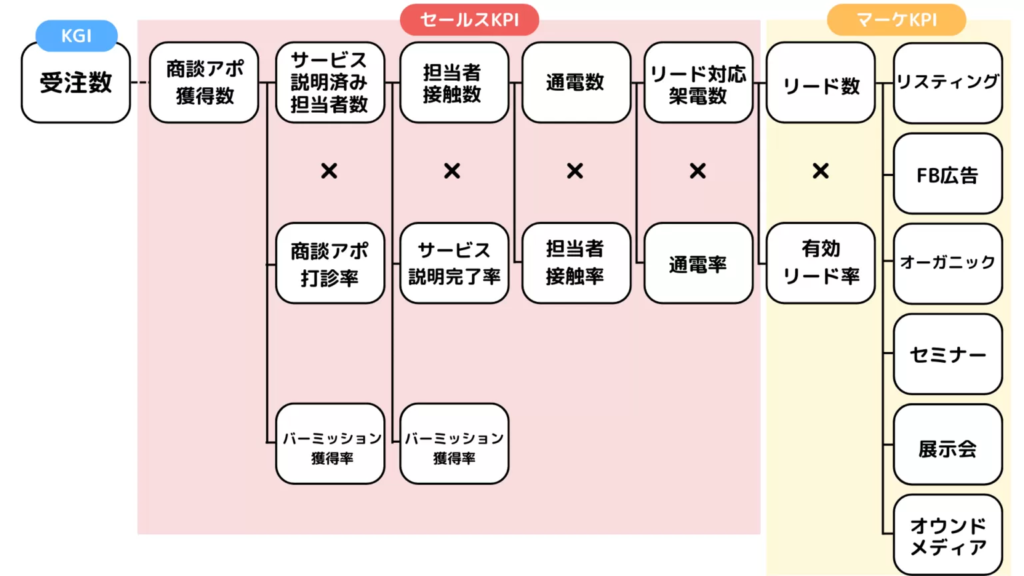

マーケティングの効果測定を行う際のポイント

マーケティングの効果測定を行う上では単に数値を集計するだけでなく、施策の目的や社内体制に合わせてデータの「選び方・見方・活かし方」を設計することが重要です。ここでは効果測定を成果につなげるための4つの具体的なポイントを解説します。

目的に合った指標を選ぶ

効果測定では「測りやすい指標」ではなく、「成果に直結する指標」を選定することが何よりも大切です。例えば、認知拡大が目的の広告施策に対して、CPA(顧客獲得単価)を追っても正確な評価にはなりません。逆に、リード獲得や商談化が目的であれば、CVR(コンバージョン率)やLTV(顧客生涯価値)といった下流の指標を優先して見る必要があります。

選定すべき指標は施策のファネル位置によっても変わります。以下のように分類すると明確です。

- 認知:インプレッション数、ブランド検索数、認知度調査結果など

- 関心・検討:CTR、ページ滞在時間、スクロール率、資料DL数など

- 購買・アクション:CVR、CPA、商談化率、LTVなど

施策目的ごとに「何を成功とみなすか」を明確に定義することで、誤った評価や判断ミスを防ぐことができます。

数値だけでなくユーザー行動も分析する

定量データだけを追っていても、施策の「なぜ失敗したのか」「どこにボトルネックがあるのか」は見えてきません。Googleアナリティクス4(GA4)やヒートマップツール、セッションリプレイツールなどを活用し、ユーザーの動線や行動パターンを可視化しましょう。

例えばCVRが低い場合には、以下のような観点から行動を分析することが効果的です。

- ファーストビューでの離脱が多い → ヒートマップでスクロール率を確認

- CTAのクリックが少ない → クリックマップでボタン位置や文言の適正を検証

- フォーム入力途中の離脱が多い → セッション録画でUX改善ポイントを特定

数値の裏側にある「ユーザーの心理や意図」に目を向けることで、より本質的な改善に繋がります。

定点観測と比較分析を行う

マーケティング施策の効果は、単発のスナップショットでは正しく判断できません。施策実施前後の変化や、過去の平均値との比較、チャネルごとの相対評価など、時系列および横断的な視点を持ってデータを分析することが重要です。具体的には以下のような観点での分析が有効です。

- 月次や週次でKPI推移をトラッキングし、季節要因やキャンペーン施策の影響を評価

- A/Bテストで異なるクリエイティブやLPのパフォーマンスを比較

- オーガニック検索と広告流入など、チャネル別でのCVR・LTVの違いを可視化

定点観測により「通常時のベースライン」が把握でき、改善のインパクトを正確に評価できます。

データ活用の習慣をチームに根付かせる

効果測定の結果は、分析担当者だけが持っていても意味がありません。チーム全体でKPIを共有し、改善のアクションに繋げる仕組みを構築することが必要です。そのためには、以下のような取り組みが効果的です。

- KPIダッシュボードを社内で共有し、定例会議で進捗と改善点を議論

- SlackやNotionでデータ更新情報や施策別の成果を可視化

- 成果が出た施策のナレッジをテンプレート化し、他の施策にも展開

「データを見て終わり」ではなく、「データを使って意思決定・改善に繋げる」文化を醸成することで、マーケティングの精度は飛躍的に高まります。

マーケティング効果測定が成果につながった成功事例

効果測定を正しく行えば、限られたリソースでも着実に成果につながっていきます。ここでは、実際に効果測定を活かして成果を改善した企業の事例を紹介します。

ホワイトペーパーのCVRを改善したBtoB企業の事例

業務管理SaaSを提供するBtoB企業では、リード獲得施策の一環としてホワイトペーパーのダウンロードを目的としたLPを運用していました。広告流入を中心とした設計でしたが、CVRは1.2%と低く、広告費用に対しての獲得効率が見合っていない状況が続いていました。営業部門からも「問い合わせの質がいまいち」とフィードバックが寄せられ改善が急務となっていました。

まず取り組んだのは現状把握です。GA4で流入経路や滞在時間を確認し、LPのファーストビューで多くのユーザーが離脱しており、下部にあるCTAまで到達している割合は3割未満。よく読まれている箇所とスルーされている要素がはっきりと分かれ、導線に大きな改善余地があることがわかりました。

特に問題だったのはLP冒頭でいきなり製品の機能説明が始まり、「なぜ読むべきか」「自分に関係があるのか」といった読者の関心に答えられていない構成になっていた点です。またCTAボタンはページの最後に1つだけ。文言も「今すぐ資料請求」と強めで、検討初期の読者には心理的ハードルが高いものでした。

そこでファーストビューのコピーを「業務の属人化でお困りではありませんか?」という問いかけに変更し、読者の課題に寄り添う設計へと転換しました。

さらに、CTAボタンは上部・中段・下部の3箇所に設置し、文言も「無料でダウンロードして業務改善のヒントを得る」と、メリットを具体的に伝える内容に変更。中段には導入企業のロゴや成果事例も挿入し信頼性を担保する仕掛けも加えました。

これらの改善により、CVRは1.2%から2.0%へと大きく改善。CTAのクリック率は2倍以上に伸び、ページ全体の滞在時間も増加。結果としてCPA(顧客獲得単価)は約3割の削減に成功し、限られた広告予算の中でより多くの質の高いリードを獲得できるようになりました。

マーケティング効果測定のよくある質問

効果測定の結果が出るまでにかかる期間は?

施策の種類や目的によって効果測定のタイミングと必要な期間は異なります。例えば広告やメール配信など即時性のある施策であれば、1〜2日後には初期の反応(クリック率や開封率)を確認できます。

一方、コンテンツマーケティングやSEO施策のように検索順位や自然流入の増加を狙う場合には、成果が見えるまでに数週間から数ヶ月かかることもあります。これらを踏まえた上で短期と中長期、それぞれの視点で定点的にモニタリングしていくことが重要です。

| 施策 | 測定のタイミング | データ蓄積に必要な期間 | 主な評価指標 |

|---|---|---|---|

| 広告運用 | 日次/週次 | 1週間〜1ヶ月 | CTR、CVR、CPA、ROAS |

| メール配信 | 配信翌日/週次 | 数日〜1週間 | 開封率、CTR、遷移率 |

| コンテンツマーケテイング | 月次/3ヶ月後に初動評価 | 3〜6ヶ月 | 検索順位、オーガニック流入、CV数 |

| ウェビナー | 実施直後・翌週・翌月 | 1〜2ヶ月 | 申込率、参加率、アンケート結果、商談化率 |

| サイト改善 | テスト期間終了後 | 2〜4週間 | 滞在時間、スクロール率、CVR差分 |

KPIや目標数値はどうやって設定する?

KPI(重要業績評価指標)やKGI(最終目標指標)は、施策の目的や事業フェーズに応じて「成果をどう定義するか」から逆算して設定することがポイントです。ただなんとなく「リード数を増やす」「CPAを下げたい」と設定するのではなく、前年実績などの過去データや業界平均、事業目標値、リソースとの兼ね合いから具体的かつ達成可能な数値を導き出すことが求められます。

KPIやKGIを設定する上で覚えておくべきフレームワークに「SMARTの原則」があります。SMARTは、マーケティングだけでなくマネジメントやプロジェクト設計などでも用いられる、実行可能で効果的な目標を立てるためのフレームワークです。以下の5つの要素を満たすことで、目標設定の精度と実行可能性が一気に高まります。

■SMARTの原則

- S(Specific):具体的か

- M(Measurable):測定可能か

- A(Achievable):達成可能な水準か

- R(Relevant):ビジネスゴールと関係があるか

- T(Time-bound):期限が設定されているか

例えば「3ヶ月以内にCVRを1.5%から2.0%へ引き上げる」という目標は、SMARTの各要素を満たした良い例です。こうした目標設定にすることで、チーム全体の認識も揃い改善の方向性も明確になります。

中小企業でも効果測定を行うべき理由とは?

むしろ中小企業こそ効果測定が重要です。その理由としては限られた予算やリソースの中で成果の出る施策に集中し、ムダを減らすためには「何が効果的で、何がそうでないか」を数字で把握する必要があるからに他なりません。

例えば複数のチャネルに手を広げすぎて、どれも成果が中途半端になってしまうケースは少なくありません。こうしたときKPIに基づいた数値で比較すれば、費用対効果の高いチャネルや訴求が明確になり施策の優先順位付けも容易になります。

また、社内で施策の成果を報告する際にも、定量的なデータがあることで説得力が増し、改善提案もしやすくなります。意思決定のスピードと質を高める意味でも効果測定の習慣化は中小企業にとって欠かせない取り組みです。

まとめ

マーケティング効果測定は、施策の結果を数字で見える化することで改善を行い、次の施策の精度を上げていく重要なプロセスです。マーケティング施策を成功させるためには、この継続的な検証と改善が必要不可欠です。

本記事で紹介したKPIや測定手法やツールを活用して、一歩ずつ成果につながるマーケティング分析を進めていただければ幸いです。仮説を立てて試し、数値を見て改善を繰り替えすPDCAの積み重ねが、成果につながっていきます。

とはいえ「どの指標を追えば良いかわからない」「計測の設定が正しくできているか不安」「データはあるけど活用できていない」といった悩みを抱えている企業も少なくありません。

ストラではBtoBマーケティング戦略策定支援やBtoBマーケティング伴走支援、データ分析支援を提供しています。マーケティング活動のお困りがございましたらお気軽にご相談ください。

また、ストラのマーケティング支援について詳しく知りたい方はこちらのページで紹介しています。

マーケティングについてのお困りごとはプロにご相談ください

- マーケティング施策を行ってはいるものの、実施しただけで効果がよく分からない

- マーケティングの効果を検証したいが、指標が多くてどれを参考にしたらよいか分からない

- マーケティング効果を測定するツールを使いたいが、選定・導入方法が分からない

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

大学卒業後、株式会社TBI JAPANに入社。株式会社Paykeに取締役として出向し訪日旅行者向けモバイルアプリ及び製造小売り向けSaaSプロダクトの立ち上げを行う。

アクセンチュア株式会社では大手メディア・総合人材企業のセールス・マーケティング領域の戦略策定や業務改革、SFA・MAツール等の導入及び活用支援業務に従事。

株式会社Paykeに再入社し約10億円の資金調達を行いビジネスサイドを管掌した後、Strh株式会社を設立し代表取締役に就任。

▼保有資格

Salesforce認定アドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

Salesforce認定Data Cloudコンサルタント