ウェビナーとは?メリットや開催ステップ、おすすめ配信ツールをご紹介

この記事でわかること

- ウェビナーとは?配信形式や活用シーン

- ウェビナーのメリット・デメリット

- ウェビナー開催の基本的な流れ

- ウェビナー配信におすすめのツール

- ウェビナーの集客方法や成功させるポイント

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

ウェビナーはオンライン上で実施するセミナーであり、2020年に発生したコロナの影響もあり、一気に企業に浸透した手法です。BtoBマーケティングに取組まれている企業のなかでもウェビナーを積極的に開催されている企業も多いです。

この記事ではウェビナーの配信形式やメリットといった基本的な情報に加え、開催ステップやおすすめの配信ツールをご紹介します。ウェビナーを成功させるポイントや集客方法なども併せて解説していますので、ぜひ最後までご確認ください。

参照:BtoBマーケティングとは?戦略の立て方やそのプロセス、成功事例までプロが解説

目次

1.ウェビナーとは

まずはウェビナーの概要や配信形式、必要な理由などをご紹介します。

ウェビナーの概要

ウェビナー(Webinar)とは、オンライン上で行われるセミナーのことを指します。WebとSeminarを組み合わせた言葉で、オンラインセミナーやウェブセミナーと呼ばれることもあります。

ウェビナーは通常のセミナーとは異なり物理的な会場は必要なく、インターネット上にバーチャルな会場を作り実施されるため、インターネット環境さえあれば参加してもらうことが可能です。Zoomウェビナーなどのウェビナー配信ツールを活用して、配信することになります。

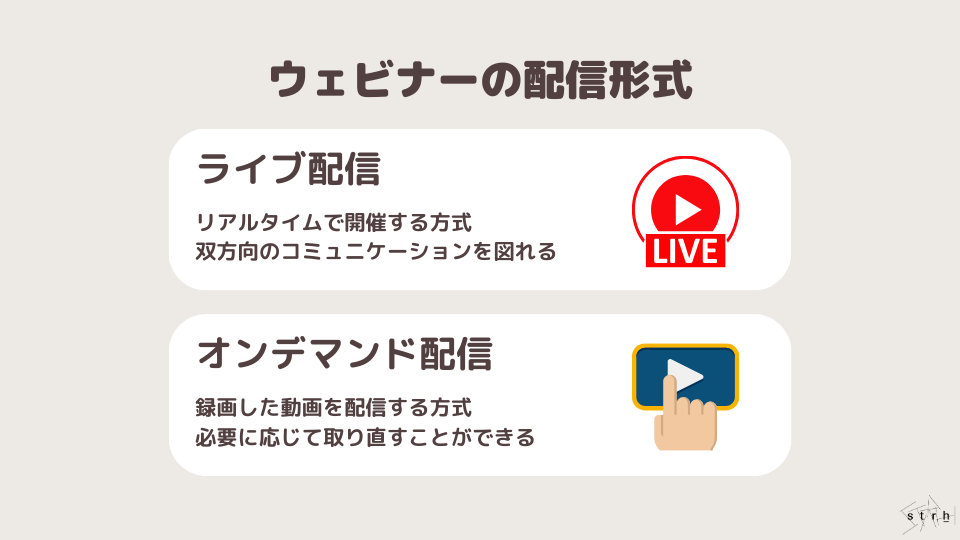

ウェビナーの配信形式

ウェビナーの配信形式としては、以下の2つの種類が挙げられます。

ライブ配信

ライブ配信とは、リアルタイムで開催する方式です。あらかじめ決めた時間にウェビナーを開催し、参加者もその開催時間に合わせて参加することになります。

ライブ配信は通常、参加者とチャットなどの機能を用いてコミュニケーションを図る双方向配信の形を取ります。そのためセミナーに近い感覚で開催できますが、不測の事態などが起こる可能性もあり、柔軟な対応が求められるでしょう。

開催側が一方的に情報を伝達し、参加者とはコミュニケ―ションを取らない一方向配信の形を取る場合もあります。

オンデマンド配信

オンデマンド配信とは、録画したウェビナー動画を配信する方式です。決められた時間に視聴できるようにするケースは勿論、配信した後は参加者の都合でいつでも視聴できるようにアーカイブとして残しておくケースもあります。

あらかじめ録画したものを配信するという特性上、やり直しのきかないライブ配信よりもハードルが低く、内容や質をチェックしながら、必要に応じて撮り直しも可能です。ただし参加者の反応をリアルタイムで把握できない点は留意しておきましょう。

ウェビナーの活用シーン

リアルで行われるイベントや説明会は、どうしても会場における収容人数や開催期間・時間などの制限があります。その点ウェビナーは時間や場所に制限がなく、数千人以上の人に参加してもらうことができる上、オンデマンド配信によって好きなタイミングかつ繰り返し見てもらうこともできるため、活用の幅がとても広いという特徴があるのです。

具体的には、以下のような活用シーンが挙げられるでしょう。

- 顧客向けの研修やイベント

- 社内向けの研修やイベント

- 採用における説明会

- 自社製品・サービスの説明会

- 株主総会

上記のように顧客に対して情報を発信する際に活用できることは勿論、社内の従業員に対する教育コンテンツや採用活動などにおいても活用できます。

ウェビナーが必要な理由

2008年以降、日本では人口減少の一途を辿っており、その影響を受けて新規顧客獲得の難易度も高まっていると言えます。そういった状況では、これまでよりも広い範囲で集客を行う必要があるでしょう。

そこで役に立つのがウェビナーです。ウェビナーは時間や場所に関係なく配信できるため、これまではアプローチできなかったエリアの顧客との接点も構築でき、見込み顧客の母数を増やすことができるのです。

またコロナなどの感染症が蔓延しても開催できるため、社会情勢の変化にも左右されることなく、安定した顧客獲得に繋げることができます。人口減少が加速し、社会情勢変化の激しいこれから時代において、ウェビナーはマーケティングにおける主力コンテンツの一つとなっていくでしょう。

2.ウェビナーのメリット・デメリット

ここでウェビナーのメリットとデメリットについてご紹介します。

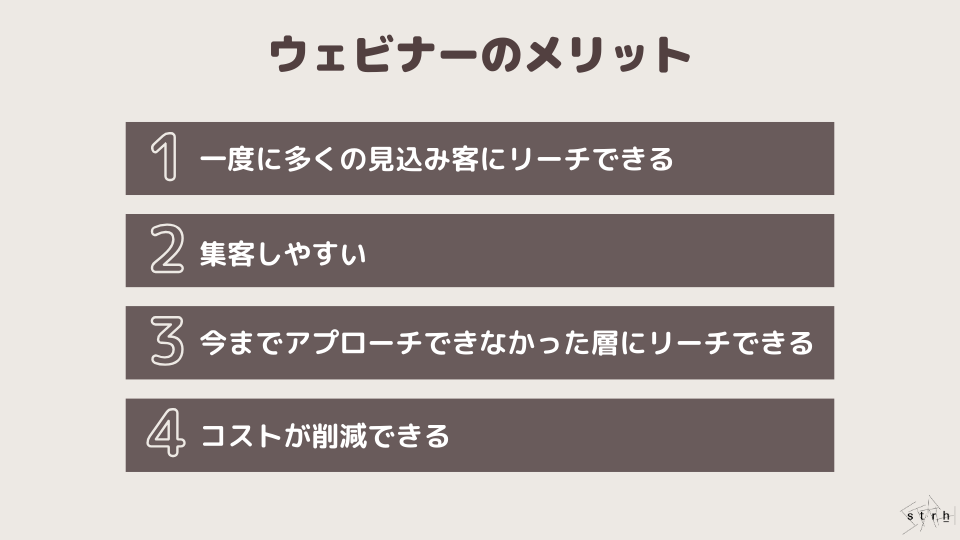

ウェビナーのメリット

ウェビナーを活用するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

メリット①:一度に多くの見込み客にリーチできる

メリットの一つ目にご紹介するのは、一度に多くの見込み客にアプローチできるという点です。

先述のとおり、会場の収容人数に上限があるセミナーと比較して、オンライン上で実施するウェビナーはより多くの見込み客に参加してもらえます。そのため大多数の見込み客に対して、一気に製品・サービスのアピールができるなど、効率のよいマーケティング活動を実現できるのです。

メリット②:集客しやすい

続いてご紹介するメリットは、集客のしやすさです。

セミナーは「会場への移動」や「参加中の拘束」といったデメリットが参加者側に生じるため、それらのデメリットを上回るメリットや価値を提供する必要があり、集客の難易度も相応に高くなります。

その点、インターネット環境さえあれば自宅からでも視聴でき、さらに別の作業をしながらでも参加可能なウェビナーは、参加へのハードルが低いのです。そのため通常のセミナーと比較して参加者のデメリットが少なく、集客しやすいと言えるでしょう。

メリット③:今までアプローチできなかった層にリーチできる

今までアプローチできなかった層にリーチできるという点も見逃せません。

ウェビナーはインターネット上で開催するため、場所の制限を受けず、自社の拠点が近くにない遠方にいる顧客にも参加してもらうことが可能です。日本全国は勿論、世界中の見込み客に対してもアプローチできるため、通常のセミナーではリーチできなかった見込み客の獲得にも繋げることができるのです。

メリット④:コストの削減

メリットの最後にご紹介するのはコストの削減です。

ウェビナーは自社の会議室などを利用して撮影できるため、会場レンタル費用がかかりません。また撮影場所の設営にかかる工数もセミナーより少なくなるため、人件費などを含めた開催コストを削減できるのです。

セミナーよりもコストを抑えながら、より多くの見込み客へとアプローチできる費用対効果の高い手法と言えるでしょう。ただしウェビナー配信ツールの利用料などの費用がかかる点は留意しておきましょう。

ウェビナーのデメリット

ウェビナーのデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

デメリット①:参加者が離脱しやすい

デメリットとしてまず挙げられるのは、参加者が離脱しやすいという点です。

ウェビナーはどこからでも参加してもらえるため、自宅から参加する見込み客も多くいることが想定できます。自宅から参加する場合、別のことに注意が向いてしまう可能性も高く、ウェビナーに対する集中力が切れやすいのです。

そのため参加しているものの内容をほとんど聞いていなかったり、途中で飽きて離脱してしまったりする参加者も一定数出てくるという難点があります。

デメリット②:通信環境に品質が左右される

続いてのデメリットは通信環境にウェビナーの品質が左右されるという点です。

ウェビナーはインターネット上で配信するため、通信環境が整っていない場合は、映像や音声が乱れて、情報が正しく伝わらないというトラブルが生じる可能性があります。

また参加者側の通信環境も影響するため、開催側で通信環境を整えても、上手く配信されないということも起こりうるのです。オンデマンド配信の場合は影響が少ないですが、ライブ配信の場合は通信環境の影響は特に大きくなるため、注意しましょう。

デメリット③:参加者の様子が分かりにくい

参加者の様子が分かりにくいという点も、デメリットとして挙げられます。

ウェビナーの多くは一方向によるコミュニケーションが基本であり、また参加者のカメラはオフにするケースが多いため、参加者側の反応や様子が分かりにくくなります。セミナーに近い感覚で実施できるライブ配信であっても、参加者の表情や反応などを踏まえつつ、柔軟に内容を調整するといった対応は難しいのです。

デメリット④:参加者とコミュニケーションが取りにくい

デメリットの最後に挙げられるのは、参加者とコミュニケーションが取りにくいという点です。

ウェビナー配信ツールにはチャット機能やアンケート機能など、参加者とコミュニケーションを取るための機能が搭載されていますが、それでもセミナーと比べるとコミュニケ―ションの精度が落ちてしまいます。参加者との会話を通じて感触を探ったり、臨機応変に質問を貰ったりといった、柔軟なコミュニケーションがしづらい点は留意しておきましょう。

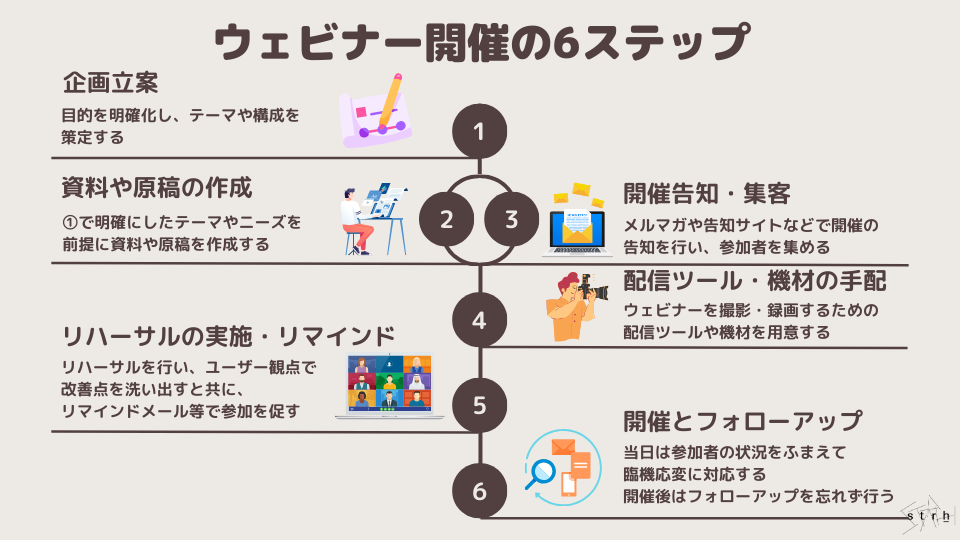

3.ウェビナー開催の6ステップ

ここからはウェビナー開催の基本的な流れを、6つのステップに分けてご紹介します。

ステップ①:ウェビナーの企画立案

まずはウェビナーの企画立案から開始します。ウェビナー開催の目的を明確化した上で、ターゲットとする参加者を設定しましょう。

さらにターゲットの悩みやニーズを分析した上で、テーマや構成を策定します。オンデマンド配信とするのか、ライブ配信とするのかといった配信方式は勿論、開催日や準備スケジュールなども、企画段階で決めておくことになります。

ステップ②:ウェビナー資料や原稿の作成

続いてのステップは、ウェビナーで投影・配布する資料や原稿の作成です。先のステップで明確にしたウェビナーのテーマや顧客ニーズを前提に資料を作成します。

またウェビナー進行のための原稿も併せて作成しておくことで、ウェビナーの途中で方向性がブレることを防止し、重要な点を漏らさずに伝えることができるでしょう。

ステップ③:ウェビナーの開催告知・集客

資料や原稿作成と並行して、開催の告知と集客に取り組みます。

見込み客に対してメルマガで開催を告知したり、セミナー告知サイトを利用したりすることで、開催告知と同時に参加者を集めていきましょう。具体的な集客方法やポイントについては、後ほど改めてご紹介します。

ステップ④:配信ツール・機材の手配

続いて配信ツールや機材の手配を行います。ウェビナーを撮影・録画するための配信ツールを選定し、カメラ・マイクなどの必要な機材を用意しましょう。

もし資料を投影するだけでなく、講師役もウェビナー上に映ることが想定される場合、照明器具なども手配しておくことをおすすめします。

ステップ⑤:リハーサルの実施とリマインド

配信ツールや機材の手配が完了した後は、リハーサルを何度か実施しましょう。リハーサルを行い、ユーザー視点で内容や映り具合などをチェックし、改善点などを探っていくことになります。

またリハーサルと併せて、開催日が近づいたタイミングで参加予定者にリマインドメールを送り、忘れずに参加してもらえるようにすることも重要です。

ステップ⑥:ウェビナー開催と開催後のフォローアップ

最後のステップはウェビナー開催とフォローアップです。事前に準備していた原稿を基にウェビナーを進行しながら、参加者の状況を踏まえつつ、臨機応変に対応していきましょう。

開催後は参加者に対してお礼メールなどのフォローアップを実施し、個別商談の設定や別のウェビナーの案内といった、購買意欲をさらに高めていく対応を取っていく必要があります。

4.おすすめのウェビナー配信ツールと選び方

次におすすめのウェビナー配信ツールと選び方についてご紹介します。

1.Zoomウェビナー

おすすめツールとして、まず挙げられるのはZoomウェビナーです。

参照:Zoom Webinarsでリーチを広げてつながる|Zoom

Zoomウェビナーは、オンラインミーティングツールのZoomが提供するウェビナー機能です。もともと利用者の多いZoomのUIのまま利用できるため、開催側も参加者側も直感的に操作でき、簡単にウェビナーを開催できます。

プランにもよりますが、最大1万人を超える参加者のウェビナーも開催できる上、主催回数も無制限であるため、多数の見込み客に対して効率のよいアプローチを実現できるでしょう。

2.Cocripo

次にご紹介するおすすめツールはコクリポです。

コクリポは株式会社Innovation X Solutionsが提供するウェビナー配信ツールです。ウェビナー配信に特化したツールであるため、タイトルや開催日時を入力するだけで、ウェビナー募集用のページを作ることができます。

国産ツールであるためマニュアルやサポートも充実しており、質の高いウェビナー開催に繋げられるでしょう。

3.V-CUBEセミナー

続いてご紹介するのはV-CUBEセミナーです。

参照:V-CUBEセミナー:大規模配信対応のライブ配信システム|イベント・配信 ブイキューブ

V-CUBEセミナーは株式会社ブイキューブが提供するウェビナー配信ツールです。V-CUBEセミナーは大規模配信に強みがあり、最大26,000までの同時接続が可能となっています。

また配信のプロフェッショナルが、ウェビナーの準備から本番に至るまで丁寧な支援をしてくれるため、はじめてのウェビナー開催でも安心して取り組むことができるでしょう。

4.Cisco Webex Webinars(旧Webex Events)

Cisco Webex Webinarsもおすすめツールとして挙げられます。

参照:ウェビナーとオンラインイベントのプラットフォーム|Webex Webinars

Cisco Webex Webinarsはシスコシステムズ合同会社が提供するウェビナー配信ツールです。Cisco Webex Webinarsは最大100,000人のウェビナーを開催でき、100以上の言語へリアルタイムで翻訳する機能を搭載しています。そのため国内だけでなく、世界中の見込み客に対してもアプローチできます。

またプレゼンター合成機能を活用することで、資料共有画面に講師を登場させることもでき、臨場感のあるウェビナーを実現できるでしょう。

5.ネクプロ

おすすめツールの最後にご紹介するのはネクプロです。

ネクプロは株式会社ネクプロが提供するウェビナー配信ツールです。事前に撮影した動画をライブのように配信し、配信中のチャットはリアルタイムで実施するという疑似ライブ機能があり、ウェビナーに慣れていなくても安心して配信できます。

また動画配信用のメディアサイトを構築し、そこで録画した動画コンテンツを配信することで、継続的な顧客接点を構築することが可能です。

ウェビナー配信ツールの選び方

おすすめのウェビナー配信ツールをご紹介したところで、選び方についても押さえておきましょう。ウェビナー配信ツールを選ぶ際は以下のようなポイントをチェックしてください。

- 料金プラン

- 配信形式

- 搭載されている機能

- 無料トライアルの有無

- サポート体制

自社の状況やウェビナーの目的を踏まえた上で、上記のようなポイントをチェックし、自社に適したウェビナー配信ツールを選びましょう。料金や機能などはそれぞれのWebページから確認できますが、使い勝手などは実際に使ってみないと分からないため、無料トライアルの有無は特に重要なポイントです。

またベンダーのサポートが手厚ければ、それだけ使いこなすまでにかかる時間も短縮できるため、サポート体制も重視して確認することをおすすめします。

5.ウェビナーを成功させる7つのポイント

続いてウェビナーを成功させるポイントを押さえていきましょう。

ポイント①:ターゲット顧客の理解を深める

一つ目のポイントは、ターゲット顧客の理解を深めるという点です。ターゲットの設定と合わせて、ターゲット顧客分析を徹底して行い、どういったニーズや悩みを抱えているかを深堀りしていくことで、ウェビナーのテーマや内容の精度が高まります。

またターゲット顧客の購買検討フェーズに合わせて、ウェビナーテーマや内容を最適化することも忘れてはいけません。こちらの伝えたい内容を伝えるのではなく、顧客のニーズや状況に合わせたウェビナーを作り上げることが重要であると覚えておきましょう。

ポイント②:参加メリットや価値を明確にする

続いてのポイントは、ウェビナーに参加するメリットや提供する価値を明確にするという点です。どれだけ価値のあるウェビナーを企画できても、参加者が集まらなければ意味がありません。

そのため参加することで得られるメリットや価値を明確化し、それを告知の際に訴求することで、集客効果を高めることが重要になるのです。より多くの見込み客に参加してもらうためにも、客観的にウェビナーの価値やメリットを抽出し、明確に伝えるようにしましょう。

ポイント③:インターネット回線や機材は高品質なものを活用する

インターネット回線や機材は高品質なものを活用するという点も、重要なポイントになるでしょう。先述のとおりウェビナーは配信環境によって品質が大きく左右されます。そのためできるだけ配信環境を整備し、安定したウェビナーを開催できるようにしなければなりません。

配信環境を整えるためにも、インターネット回線やカメラ、マイクといった配信に利用する機材は、できるだけ品質の高いものを選ぶようにしましょう。

ポイント④:リハーサルは必ず実施する

次に挙げられるポイントは、リハーサルは必ず実施するという点です。リハーサルなしでウェビナーを配信してしまうと、想定していたよりも資料が見にくかったり、トーク内容が分かりにくかったりしてしまい、参加者に不満を与えてしまう可能性があります。

そのためリハーサルは必ず実施し、映像や資料の見やすさ、トークのスピードや聞き取りやすさを確かめ、調整していくことが求められるのです。「こうした方がもっと分かりやすくなるのではないか」といった仮説を構築し、リハーサルで検証を重ねていくことで、質の高いウェビナーへと仕上げることができるでしょう。

ポイント⑤:トラブルの対応方法を事前に策定しておく

トラブルの対応方法を事前に策定しておく点も重要なポイントです。事前に録画したものを配信するオンデマンド配信はさておき、ライブ配信の場合は予期せぬトラブルなどが生じる可能性があります。

そのためリハーサルを通じて、起こりうるトラブルを想定し、どういった対応を取るのかをあらかじめ決めておきましょう。そうすることで本番中にトラブルが起こっても落ち着いて対応することができます。

ポイント⑥:開催中はチャットやQA機能などを積極的に活用する

続いてのポイントは、コミュニケーションを取るための機能は積極的に活用するという点です。ウェビナーはセミナーと比べて参加者とのコミュニケーションを取りにくく、放っておくと参加者がウェビナーに飽きてしまう可能性があります。

そのためウェビナー配信ツールに搭載されているチャットやアンケート、QA機能などは積極的に活用しながら、参加者を飽きさせないように工夫することが重要になるのです。

ただし、あまりにもアンケートやQAのタイミングが多くなると、コンテンツとの主従関係が逆転してしまうので、これらの機能を活用するタイミングやバランスは配慮しましょう。

ポイント⑦:ウェビナーを録画してオンデマンド配信できるようにする

ポイントの最後に挙げられるのは、ウェビナーを録画してオンデマンド配信できるようにするという点です。たとえライブ配信のウェビナーであっても録画しておくことで、後に動画配信ツールなどを用いて、集客用コンテンツとして活用できます。

また新たなウェビナー企画を立案する際に、過去のウェビナー動画が残っていれば、参考にすることもできるでしょう。

6.ウェビナーの集客方法とポイント

最後にウェビナーにおける集客方法とポイントについてご紹介します。

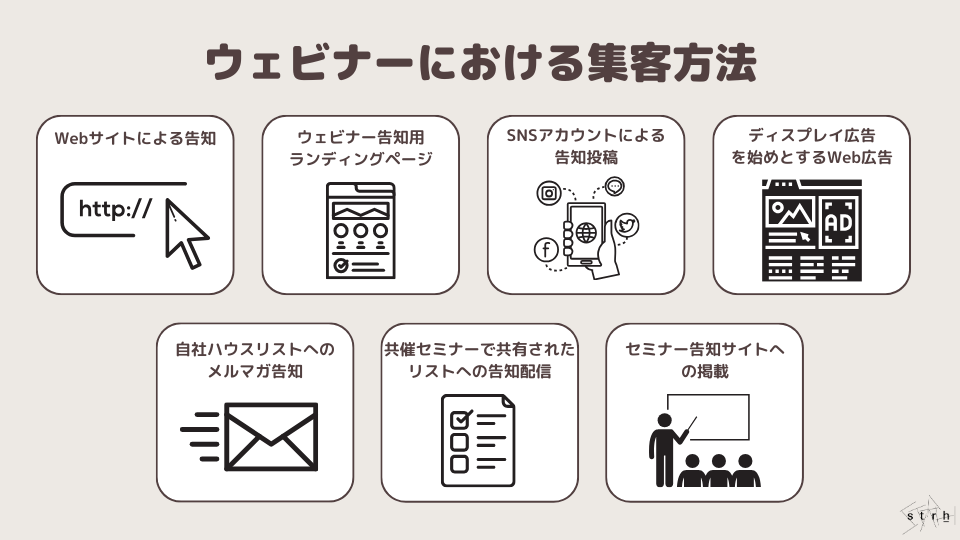

ウェビナーにおける集客方法

ウェビナーにおける集客方法としては、主に以下のような方法が挙げられます。

- Webサイトによる告知

- ウェビナー告知用ランディングページ

- SNSアカウントによる告知投稿

- ディスプレイ広告を始めとするWeb広告

- 自社ハウスリストへのメルマガ告知

- 共催セミナーで共有されたリストへの告知配信

- セミナー告知サイトへの掲載

すでに連絡先を持っている見込み客向けのウェビナーであれば、自社ハウスリスト(共催セミナーのリスト含む)を基にしたメルマガ告知、Webサイトやランディングページによる告知が有効です。逆に自社のことをまだ知らない非認知層がターゲットである場合は、ディスプレイ広告やSNSによる投稿、セミナー告知サイトへの掲載が効果的でしょう。

集客におけるポイント

ウェビナーの集客を成功させるためのポイントとしては、先に挙げた参加メリットや価値を明確にすることに加えて、以下のような点が挙げられます。

- レポートや商品サンプル提供といった参加特典を設ける

- ウェビナーで活用する資料の一部公開(トークによる付加価値が高い場合は全て公開するのも一つ)

- 参加条件や応募方法を簡略化する

- (著名な場合は特に)講師情報を明記する

- ターゲットに合わせた開催日時の設定

- 同じウェビナーを開催日時を分けて複数開催する

これらのポイントを押えつつ、先に挙げた集客方法を組み合わせて取り組むことで、効果的な集客を実現できるでしょう。

7.まとめ

今回はウェビナーをテーマに、概要やメリット、開催の手順などをまとめてご紹介してきましたが、いかがでしたか。

ウェビナーは通常のセミナーよりも、一度に多くの見込み客に対してアプローチできる上、低予算で行うことができる費用対効果の高い手法です。参加者とコミュニケーションが取りづらいという難点こそありますが、見込み客の獲得や既存顧客のフォロー、社員教育といった幅広い用途に活用できます。

ぜひこの記事を参考に、効果的なウェビナー開催に取り組んでみてください。

ストラではウェビナーの設計をはじめ、BtoBマーケティング戦略の策定から実行まで一貫して、実績豊富なコンサルタントが支援しております。ウェビナーの運用やBtoBマーケティングでお困りごとがございましたら、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

また、ストラのBtoBマーケティング戦略策定支援やBtoBマーケティング伴走支援、データ分析支援について、さらに詳しく知りたい方はこちらのページで紹介しています。

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀

大学卒業後、株式会社TBI JAPANに入社。株式会社Paykeに取締役として出向し訪日旅行者向けモバイルアプリ及び製造小売り向けSaaSプロダクトの立ち上げを行う。

アクセンチュア株式会社では大手メディア・総合人材企業のセールス・マーケティング領域の戦略策定や業務改革、SFA・MAツール等の導入及び活用支援業務に従事。

株式会社Paykeに再入社し約10億円の資金調達を行いビジネスサイドを管掌した後、Strh株式会社を設立し代表取締役に就任。

▼保有資格

Salesforce認定アドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

Salesforce認定Data Cloudコンサルタント